ফিল্ম রিভিউ

প্রিয়ব্রত দত্ত

সাংবাদিক, ডাক্তার আর পুলিশদের কখনও ইমোশনাল হতে নেই। যতই ভয়াবহ কিংবা সংবেনশীল পরিবেশ হোক না কেন। এটাই পেশার ধর্ম।

আমি তখন সদ্য সাংবাদিকতায় পা রেখেছি। ততটা ধার্মিক হয়ে উঠতে পারিনি। বউদি অর্থাৎ রুমনির মাকে দেখে এতটাই হকচকিয়ে গেছিলাম যে, প্রায় আঁতকে উঠে, বিস্ময় মিলিয়ে চিৎকার করে বলেই ফেললাম, ‘মানে কী!’ (এই মুদ্রা রোগটি তখন সদ্য সংক্রামিত হয়েছে আমার মধ্যে। আজকাল সম্পাদকের দৌলতে। ছাপা কপিতে কোনও ভুল থাকলে, সেটাকে ঘিরে গোল চিহ্ন এঁকে, একটা আঁকাবাঁকা রেখা খবরের কাগজের কানায়, সাদা অংশ পর্যন্ত টেনে তির চিহ্ন দিয়ে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখতেন ‘মানে কী!’ একে আজকাল-এর সবাই বলতেন ‘বোমা খাওয়া’। ভুল তো মানুষ মাত্রেই হয়। এই ‘মানে কী’র বোমায় কম বেশি প্রতিদিন কেউ না কেউ ঘায়েল হতেন। যদিও আমার ওপর তখনও অমন বোমা বর্ষায়নি। তবুও আর সকলের মতো বিস্ময়কর কিছু ঘটলে বা দেখলে, আমারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত মানে কী। আজও সেই মুদ্রাদোষ যায়নি।)

‘মানে কী’ বলতেই পেছন থেকে খপ করে আমার কাঁধের কাছের জামাটা খামচে ধরলেন সিনিয়র ফটোগ্রাফার। বউদি তো আমাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠেছেন। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন, ‘রুমনিটাকে ওরা মেরে ফেলল প্রিয়!’

কাঁধের ওপর হাতটা রাখাই ছিল। আবার একটা মৃদু চাপ দিলেন চিত্র সাংবাদিক দাদা।

চাঁদু ব্যতিব্যস্ত। একবার ঘরের মধ্যে ঢুকছে, একবার বেরোচ্ছে।

তেমনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার ডান হাতটা ফের খপ করে ধরে, ‘আরে চল… চল…ঘরের ভেতর চল…বউদি আসুন… আরে দাদা আপনিও’ বলে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমায় ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

ঘর না বলে রান্নাঘর বলাই ভালো। গ্যাস, স্টোভ, কয়লার উনুন বাসনকোসন সব ঘরের একদিকে গোছানো। অন্যদিকে মিটসেফ, বাসন রাখার কাচের আলমারি… বেশ বড় জায়গা।

চাঁদুই মিটসেফের পাশে রাখা একটা গোটানো মাদুর টেনে নিয়ে সেটা মেঝেতে বিছিয়ে দিল। আমরা বসলাম। বউদিও বসলেন। সামনাসামনি। তিনি তখনও কেঁদে চলেছেন।

পকেট থেকে ছবির প্যাকেটটা বার করে বউদিকে দিতে যাব, ছোঁ মেরে চাঁদু সেটা টেনে নিল।

‘দেখি দেখি কোন ছবিগুলো?’ খাম থেকে ছবিগুলো বার করে কপাল কুঁচকে চাঁদুই বলল, ‘এই ছবিগুলো কবে দিয়েছিলেন বউদি? এগুলো তো রুমনি আর পচার (প্রসেনজিৎ, রুমনির প্রথম স্বামী) বিয়ের ছবি।’

‘হ্যাঁ… কুণালবাবু রুমনির ক’টা ছবি চেয়েছিলেন। আমি বাবুর হাত (রুমনির ভাই) দিয়ে এই ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।’ আঁচল দিয়ে চোখ আর মুখ মুছে বউদি বললেন।

‘এগুলো কেউ মিডিয়াকে দেয়?’ মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে চাঁদু বলল, ‘আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না?’

আমার মাথায় রক্ত চড়ছে।

দম নিয়ে, গলা ঝেড়ে, ঢোঁক গিলে বললাম, ‘রুমনির কোনও হাতের লেখা হবে বউদি?’

‘হাতের লেখা? হাতের লেখা মানে? ওসব দিয়ে আপনাদের কি হবে?’ পাশ থেকে ফোঁপরদালালি মেরে বলল চাঁদু।

‘আপনি মাঝখানে এত কথা বলছেন কেন, দরকার আছে বলেই কুণালবাবু চেয়ে পাঠিয়েছেন, না হলে আমরা সময় নষ্ট করে আসতে যাব কেন? রিপোর্টারকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে দিন না।’ ফটোগ্রাফারের ধাতানি খেয়ে থতমত খেয়ে চাঁদু বলল, ‘না মানে…’

আমি বললাম, ‘একটা হিউম্যান স্টোরি হবে। রুমনির ওপর। মাঝেমধ্যে মিডিয়া চাগাড় না দিলে গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। আমরা চাই আসল সত্যটা বেরিয়ে আসুক। মানুষের সহানুভূতি রুমনির দিকেই। আপনার মেয়েকে নিয়ে যদি পজিটিভ অ্যাঙ্গেলে কোনও স্টোরি হয় তো সেটা পরবর্তীকালে আপনাদেরই সাহায্যে লাগবে। সেক্ষেত্রে একটা হাতের লেখা… ওর তো বই খাতা নিশ্চয়ই আছে এ বাড়িতে। তার মধ্যে থেকে দু’এক লাইন হস্তাক্ষর হলেই চলবে।’

‘হাতের লেখা নিয়ে তোমরা কী করবে?’ ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন বউদি।

‘ও সে কুণালদা জানে। উনি কপি লিখবেন। ওঁর মাথাতেই আছে বিষয়টা।’ বললাম আমি।

‘সে সব কি আর আছে? মেয়ের তো কবেই লেখাপড়া চুকেবুকে গেছিল। আর ওর লেখাপড়ায় খুব একটা মনও ছিল না। তোমাদের জন্য চা করি?’ উঠে পড়লেন বউদি। ছেলেটা নেই, পচার সঙ্গে বাজারে গেছে। যদি কিছু থেকে থাকে ছেলে বলতে পারবে। স্টোভ জ্বেলে চা এর তোড়জোড় করতে করতে বললেন বউদি।

‘সিঙাড়া-টিঙাড়া কিছু এনে দেবো?’ নাক চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল চাঁদু।

আমি ফটোগ্রাফারের দিকে তাকালাম। উনি হালকা করে চোখ টিপে দিলেন।

‘তোমরা বস। আমি তাহলে সিঙ্গাড়া নিয়ে আসি বুঝলে’, পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে একবার বউদির দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চাঁদু।

‘আপনিই দেখুন, কোথাও কিছু নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন’ ফটোগ্রাফার দাদাটি বললেন।

বউদি চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘পচাদের সঙ্গে আপনাদের রিলেশনটা রয়েই গেছে না?’

‘আসলে একই পাড়ার ছেলে তো। ছোটবেলা থেকে ভাব ভালোবাসা…’

‘তাহলে বিয়েটা ভাঙল কেন?’

ওই যে মডেলিং-এর ভূত মাথায় চাপল। এই নিয়ে খিটিমিটি শুরু হল। আমরা গেরস্ত ঘরের মানুষ। আমাদের ঘরের মেয়েদের এই সব সিনেমা থিয়েটার মানায় বল? দেখতে শুনতে ভালো। তার ওপর বাপ মরা একলা মেয়ে আমার। মেয়ের ইচ্ছেয় বাধা দিইনি কোনও দিন। আজ হাত কামড়াচ্ছি। ওই সিরিয়ালই ওর সর্বনাশ করল…আমারই তো গেল…’ আবার কাঁদতে শুরু করলেন বউদি।

কী আর বলব! চুপ করে বসে আছি।

চোখ মুছে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বউদি আবার বলতে শুরু করলেন, ‘তুমি তো দেখেছ। ও যা চেয়েছে সব দিয়েছি। পচাদাকে বিয়ে করব। কর। কত খরচাপাতি করে বিয়ে দিলাম মেয়ের। টিকলো না। সিনেমার নেশা তখন ওকে পেয়ে বসেছে। ‘মহাপ্রভু’তে চান্স পেল। দেবাংশুকে ভালো লাগল। আমি ওকে বোঝালাম। ও কি আমার বোঝার মেয়ে? যখন যেটা মনে ধরবে, করেই ছাড়বে। আগে পরে কী বিপদ হতে পারে তা নিয়ে কোনও বোধবুদ্ধি ছিল না ওর। ঠেলা সামলাতাম আমি। এ কী ঠেলায় ফেলে দিয়ে চলে গেল বলতো মেয়েটা। এখন হ্যাপা কাকে সামলাতে হচ্ছে? সেই আমাকেই তো…’ দু’কাপ চা দুজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বউদি।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, ‘রুমনি খুব জেদি ছিল। সেটা আমি দেখেছি। মনে আছে? নিউমার্কেট থেকে একা জুতো কিনতে যাবে বলে কী বায়নাটাই না সেবার করছিল রুমনি? কান্নাকাটি, ক্যান্টিনের থালা বাসন ছোঁড়াছুঁড়ি… শেষ পর্যন্ত ওরই জিত হল।’

‘না, চাঁদু গিয়েছিল সঙ্গে। যদিও চাঁদুর সঙ্গে একদম পটাতো না ওর।’

আমি চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে মনে মনে বললাম, সেটাই স্বাভাবিক। ছিমড়েটার নিশ্চয়ই কু-নজর ছিল রুমনির ওপর।

নিজেও এককাপ চা নিয়ে মাদুরের এবার গুছিয়ে বসে বউদি বললেন, ‘তোমার মনে আছে ঘটনাটা? মেয়েকে তো আর ফিরে পাব না, কী অভিমান নিয়ে চলে গেল কে জানে। তবুও তুমি বলেই বলছি বাবা, আমারই দোষ। বাপের বড় আদরের ছিল তো! সাইকেল চড়া নিয়েও সেই এক গোঁয়ার্তুমি। সাইকেল শিখেই নতুন সাইকেলের জন্য কী বায়নাক্কা মেয়ের! ওই তো তোমাদের আলোদার করে যাওয়া ক্যান্টিন আর ব্যাঙ্কের সুদই যা আমাদের ভরসা। দেখতেই তো পারছ ঘর দোরের অবস্থা। দৈণ্যের দশা। মেয়ে তো অতশত বুঝতো না। সারাক্ষণ সাজগোজ, নিত্য নতুন হাল ফ্যাশনের জামাকাপড়, বন্ধুদের নিয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে ঘুরতে যাওয়া। বাধা দিলে, শাসন করলে, ঘরে আটকে রাখলে জিনিসপত্র ভাঙচুর, আমি গলায় দড়ি দেবো, সুইসাইড করব… বলে চিৎকার চেঁচামেচি। আমিও ভয় পেয়ে ওর সব অন্যায় দাবি মেনে নিতাম। একইরকমভাবে মরার ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কত কী যে আদায় করেছে ও! সাইকেলটাও আদায় করেছিল ওইরকমভাবে। করেই রাত্র দিন সাইকেল নিয়ে টো টো। মানা করলেই রাগ, অভিমান। ঘরে খিল এঁটে দেওয়া। সারাদিন কিছুই না খাওয়া… সেই সাইকেলের ভূত নামল অ্যাক্সিডেন্ট করে। এমনভাবে সাইকেল থেকে পড়ল যে কিডনি দুটো ড্যামেজ হয়ে গেল। ডাক্তাররা বলে দিল, ও আর কখনও মা হতে পারবে না!’

‘তাই? সত্যি? এটা পচা বা দেবাংশুদা জানত?’

‘পচা জানত। দেবাংশুকে মেয়ে বলেছিল কিনা জানি না। তবে মেয়ের মা হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।’

আমার গলা দিয়ে আর চা নামছে না। বুক ধড়ফড় করছে। রুমনি-দেবাংশু কেসে এর চেয়ে বড় এক্সক্লুসিভ পয়েন্ট আর হতে পারে না!

আমি কোনও মতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রেখে ডানহাতের কবজি উল্টে ঘড়ি দেখে বললাম, ‘বউদি বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেখুন না একবার রুমনির হাতের লেখা যদি কিছু পান।’

‘আর একটু বসো। চাঁদু গেল তোমাদের জন্য সিঙাড়া আনতে। আমি তো জানি তুমি চপ সিঙাড়া খেতে কত ভালোবাস। অনেক বদলে গেছ কিন্তু। এত জোরে বল করতে! রুমনি কিন্তু তোমার কথা বলতো!’

বাজে কথা। সেটে দু’একবার দেখা হয়েছে, তখন তাহলে চিনতে পারেনি কেন? আমার না হয় রুমনিকে না চিনতে পারার সঙ্গত কারণ আছে। ওই রকম সাদা শাড়ি পরা বউমার্কা মেয়ের সঙ্গে ভবানীপুর মাঠে আসা রুমনিকে মেলাতে পারিনি।

‘না, ও একদিন বলছিল, জান তো ক্লাবের ওই চশমা পরা বোলারদাদাকে দেখলাম। তখন শট ছিল। পরে তোমাকে মেয়ে আর দেখতে পায়নি। তবে বলেছিল, তোমার সঙ্গে দেবাংশুর নাকি খুব ভাব।’

‘ওইরকম ভাব ভালোবাসা কাজের সূত্রে হয়েই থাকে। প্লিজ বউদি। একটু দেখুন।’ ভেতরে ভেতরে ছটফট করছি। কখন অফিস ঢুকবো। কপিটা লেখার সময় পাব তো?

আমরা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর দুটো ভয়ও ছিল। এক চাঁদু যেন এরমধ্যে ফিরে না আসে। আর দুই, কপিটা যেন মাথা থেকে বেরিয়ে না যায়।

তখন কোনও ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় টেপ রেকর্ডার অন করে নেওয়াই রেওয়াজ ছিল। সোনি কিংবা প্যানাসনিকের ব্যাটারিচালিত মিনি পকেট টেপরেকর্ডার প্রায় সব সাংবাদিকের কাছেই থাকত। আমি তখন সামান্য পঞ্চাশ টাকার ফ্রিলান্সার। অত দামি জিনিস কেনার সামর্থ্য তখনও হয়নি। কাগজ, পেন আর স্মৃতিই যা ভরসা। আর তাছাড়া আমি তো আর রুমনির মা সীতাদেবীর সাক্ষাৎকার নিতে যাইনি।

কিন্তু এই বিস্ফোরক তথ্যর কোনও রেকর্ড নেই। যদি পরে অস্বীকার করে তো কেলো। একমাত্র সাক্ষী ফটোগ্রাফার। কিন্তু তিনি যদি হাওয়া খারাপ বুঝে পাল্টি খান, আমার নয় ছয়ে ঢোকা বন্ধ। উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছি।

আমি দু’পকেটে দুটো হাত পুরে পায়চারি করছি। বউদি চায়ের কাপগুলো তুলে নিয়ে কলের তলায় রাখতে গেছেন। সেই সুযোগে ফটোগ্রাফার দাদা এগিয়ে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, ‘যা পেয়েছ কলকাতা কেঁপে যাবে। কেটে পড়।’

‘কিন্তু হাতের লেখা?’

‘ও আমি কুণালকে ম্যানেজ করে নেব।’

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছে বললাম, ‘বউদি তাহলে আসি। খুব দেরি হয়ে গেছে। সান্ধ্যর পাতা ছাড়তে আর আধঘন্টা বাকি।’

‘একটু দাঁড়াও তো…’ চায়ের কৌটটা জায়গা মতো রাখার জন্য ঘরেরই আর একদিকে একটা কাচের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বউদি। কী একটা ভাবলেন। আলমারিটার মাথার দিকে তাকালেন। ‘এটার মাথায় সেদিন যেন একটা খাতা দেখছিলাম। আমি হাত পাব না। এসে দেখো তো এটার মাথায় কিছু পাও কিনা?’

আমি পাঁচ এগারো। অনায়াসে আলমারির মাথায় হাত পৌঁছে গেল। হাতে কি যেন একটা ঠেকল। পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে বস্তুটিকে খামচে ধরে নামিয়ে আনলাম। একটা পুরনো ডায়েরি! বউদি হাতে নিলেন ডায়েরিটা। মলাট আর দু’চার পাতা উল্টে দেখে বললেন, ‘এটা মেয়ের নোট টোটের খাতা মনে হয়। নিয়ে যাও। কাজ হয়ে গেলে বিকেলে ফেরত দিয়ে যেও। এই স্মৃতিগুলো নিয়েই তো বাকি জীবন…’

বউদির হাত থেকে ডায়েরিটা নিয়ে খোলা পাতার দিকে চাইতেই হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে মুখের কাছে চলে এলো।

ফটোগ্রাফার দাদা ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে ডায়েরিটা নিয়ে ক্যামেরার ব্যাগে চালান করে ঢাকনা নামিয়ে ক্লিপ এঁটে আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। ‘বাপি বাড়ি চ…ল।’

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, চাঁদু উঠছে। হাতে সিঙাড়ার ঠোঁয়া। বউদি সিঁড়ির মাথায়, চাতালে।

ওই তো চাঁদু এসে গেছে। সিঙাড়া…

চাঁদুর হাত থেকে গোটা ঠোঁয়াটা খপ করে তুলে ওপরে বউদির দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘আপনি তো জানেন, সেঞ্চুরি ছাড়তে পারি, এটা ছাড়তে পারব না।’

বউদি ফিক করে হেসে ফেললেন। বউদিও কম সুন্দরী ছিলেন না। হাসলে তাঁকেও সুন্দর দেখাত।

‘আচ্ছা বেশ। সবটাই তোমার। ওর থেকে ওই দাদাকে একটা অন্তত দিও। এত ছবি তুললেন।’

চাঁদু ভ্যাবাচ্যাকা। চোখ মেরে বললাম, ‘থ্যাঙ্কস ফর সিঙাড়া।’

গাড়িতে বসে ফটোগ্রাফার দাদার কী হাসি। ঠোঙা খুলে দেখি দশটা সিঙাড়া!

‘ডায়েরিটা বার করো তো দেখি। তর সইছে না আমার।’

যত পাতা ওল্টাচ্ছি তত হাতের কাঁপুনি বাড়ছে।

রুমনি আর পচার প্রেম পর্বের অমূল্য দলিল।

পাতায় পাতায় পচার জন্য রুমনির ওষ্ঠাগত প্রাণের প্রতিলিপি। পাতার ভাঁজ থেকে গোটা তিনেক চিঠিও আবিষ্কার হল।

রুমনিকে লেখা পচার প্রেমপত্র!

অফিস পৌঁছনোর আগে গাড়িতেই ড্রাইভার দাদা, আমি আর ফটোগ্রাফার দাদা মিলে দশটা সিঙাড়া শেষ।

নয় ছয়ের রিপোর্টিং-এ ঢুকতেই কুণালদার চিৎকার।

‘মানে কী! ক’টা বাজে। আড্ডা মারতে পাঠিয়েছিলাম? একটা চিরকুট নিয়ে আসবি, যাতে রুমনির হাতের লেখা আছে। প্ল্যানচেটে বসেছিলে নাকি তোমরা। ট্রেন মিস হলে….অপদার্থের দল…’

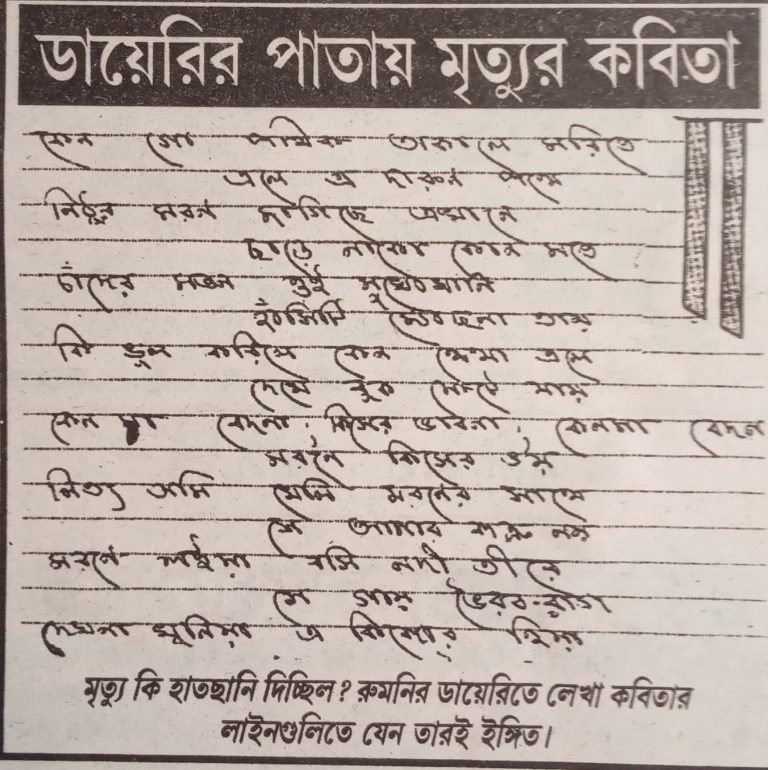

আমি আস্তে করে কুণালদার দিকে ডায়েরিটা এগিয়ে দিলাম।

‘এটা কী?’

‘রুমনির ডায়েরি?’

‘হোয়াট!’

গোটা রিপোর্টিং রুমে তখন পিন পড়লে শব্দ পাওয়া যাবে।

ডায়েরি? রুমনির ডায়েরি? চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে কুণালদা। তখনও বিষয়টা বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর।

ফটোগ্রাফার দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী বলছে ও?’ উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘আগামী একমাসের খোরাক।’ ‘তাই!’ বলে পাতা ওল্টাতে শুরু করেছেন কুণালদা। এগুলো সব রুমনির হাতের লেখা? ‘পচাদা তোমাকে আমার চাই’, ‘তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না পচাদা’ পাতা ওল্টাচ্ছে আর পড়ছেন কুণালদা।

‘কী করেছিস রে প্রিয়! এতো খাজানা!’

‘আরও আছে’, বললেন ফটোগ্রাফার দাদা। ‘শোন, বিকেলে কলকাতা কেঁপে যাবে।’

‘মানে? কী কথা হল তোর রুমনির মায়ের সঙ্গে।’

ডায়েরিটার ওপরে তখন সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। টানাটানি শুরু হয়ে গেছে।

আমি বলতে শুরু করলাম। সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট আর তার জন্য রুমনির মাতৃত্ব হারানোর ঘটনাটা বলতেই উত্তেজনায় নিজের সামনের টেবিল চাপড়াতে শুরু করল কুণালদা। দেখি রীতিমতো কাঁপছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। জাপটে ধরে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল।

উল্টোদিক থেকে সিনিয়র সাব এডিটর সনৎ রায় মৃদু স্বরে বললেন, ‘কুণাল প্রথম পাতা চেঞ্জ করো। অশোকদাকে বল আজ কাগজ ছাড়তে একটু দেরি হবে। ব্রিফ করো বিষয়টা।’

আমাকে বললেন, ‘কপিটা শিগগির লেখা শুরু কর। যা শুনেছ গুছিয়ে লেখো। আমরা ঠিক করে নেবো।’

কমলদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অসহায়ের মতো। হাত ধরে সামনে বসালেন। বললেন, ‘তোমার আজকের রিপোর্টিং-এর জোরে দেবাংশুটা এ যাত্রায় বেঁচে যাবে।’

‘বেঁচে যাবে কী বলছ, কেসটাই ঘুরে যাবে’ বলল পুলিশ আর রেল বিট করা সৌরভ।

কুণালদা ওধার থেকে চেঁচিয়ে বলল, ‘বিশ্বজিৎকে ডাক। প্রিয় এদিকে আয়। পাশে বস। কপি তোর বাইলাইনে যাবে। ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে। কিন্তু কপিটা আমি লিখে দিচ্ছি। এই ধরণের রিস্কি কপি লেখার অভ্যাস তোর এখনও হয়নি।’

আমি বললাম, ‘কথাগুলো রেকর্ড করা নেই তো।’

‘গুলি মার। ফটোগ্রাফার সাক্ষী। বাকিটা আমার ওপরে ছেড়ে দে। তুই পাশে বস। লেখার সময় যা যা জিজ্ঞাসা করব, বলে যাবি।’

লেখার প্যাড টেনে নিল কুণালদা।

ঝড়ের গতিতে কপি লিখছে কুণালদা। এর মধ্যে গ্র্যাফিক্স ডিজাইনার বিশ্বজিৎদাকে পাতার ডিজাইন কী হবে বুঝিয়ে দিয়েছে। ডায়েরির বিশেষ কিছু পাতা পাঠানো হয়ে স্ক্যানে।

আমি পাশে বসে পয়েন্টস ব্রিফ করে যাচ্ছি।

এমন সময় সামনে রাখা দুটো ফোনই একসঙ্গে বেজে উঠল।

একটা ধরলেন সনৎদা।

আর একটা কমলদা।

‘কারা?’ কপাল ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন সনৎদা। শুনে রিসিভারের স্পিকারটাকে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ‘কুণাল রুমনিদের বাড়ি থেকে ওর ভাই আর আগের স্বামী এসেছে। ডায়েরিটা ফেরত চাইছে।’

অন্যদিকে কমলদা মৃদু স্বরে বললেন, ‘কুণাল অশোকদা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।’

লেখা থামিয়ে কুণালদা বলল, ‘সেরেছে!’

খবরটা কে করবে, সান্ধ্য আজকাল না দৈনিক আজকাল, সেই নিয়ে শুরু হল টানাপোড়েন।

ওদিকে রিসেপশন থেকে বারবার ফোন আসছে, ‘রুমনির বাড়ির লোক খাতা ফেরত চাইছে।’

শেষ পর্যন্ত কুণালদা আজকাল সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে বোঝাতে সক্ষম হল। খবরটা আগে সান্ধ্য আজকাল এই বেরোবে, পরদিন সকালে বড় আজকাল-এ খবরটার ফলোআপ হবে।

ততক্ষণে ডায়েরির দরকারি পাতাগুলো স্ক্যান করা হয়ে গেছে। কুণালদা ডায়েরিটা আর একবার ভালো করে উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে সাক্ষীদার হাত দিয়ে রিসেপশনে পাঠিয়ে দিল। ওরা কুণালদার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। তখন সেটা সম্ভব নয়। কুণালদা মাথা নিচু করে লিখছে। এক একটা স্লিপ শেষ হচ্ছে আমি সেটা দৌড়ে কম্পোজে দিয়ে আসছি।

এতদিন বাদে সঠিক হেডিংটা আর মনে নেই। দুর্ভাগ্য, সেই ঐতিহাসিক সান্ধ্য কাগজটাও বহু খুঁজে পেলাম না। ‘দুর্ঘটনায় মা হবার সম্ভাবনা হারিয়েছিল রুমনি’, এইরকম একটা হেডিং করেছিল কুণালদা।

কাগজ ছেপে যথা সময়ে পাঠকের হাতে পৌঁছে গেল।

বিস্ফোরণটা ঘটল বিকেলে। সদনচত্বরে গান মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি মনে একটা ফুরফুরে অনুভূতি নিয়ে। এমন সময়ে দেখা আজকাল এর বিনোদন বিভাগের অন্যতম সিনিয়র সাংবাদিক অনীষ ঘোষের সঙ্গে। ‘তুই এক্ষুনি অফিসে যা। সান্ধ্যতে তুই আজ যে খবরটা করেছিস, সেটা নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড। রুমনির মা লোকজন নিয়ে অফিসে চড়াও হয়েছে। অশোকদার ঘরে মিটিং হচ্ছে দেখে এলাম।’

আমি কাঁপতে শুরু করেছি। পাবলিক বুথ থেকে ফোন করলাম অফিসে। কুণালদাকে চাইলাম। ফোন ধরে কুণালদা বলল, ‘অফিসে চলে আয়।’

কীভাবে সেদিন অফিস পৌঁছেছিলাম জানি না। রিসেপশন লোকে লোকারণ্য। আমাকে কেউ চেনে না এটাই রক্ষে। কিন্তু অফিসের লোকেরা আমাকে ফ্যালফ্যাল করে দেখছে। রিপোর্টিং-এ ঢুকতেই লাগোয়া কাচে মোড়া সম্পাদকের ঘর থেকে কুণালদা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

সেই প্রথম কাচের দরজা ঠেলে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তর ঘরে পা রাখা। গলা শুকিয়ে কাঠ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। দরদর করে ঘামছি। ঘরেতে বউদি, রুমনির ভাই, পচা, চাঁদু, কুণালদা, ফটোগ্রাফার দাদা… আর অশোক দাশগুপ্ত স্বয়ং। ওঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। কুণালদার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকালাম।

আমাকে দেখে কুণালদা বলল, ‘এত ঘাবড়াবার কিছু নেই। বউদি বলছেন রুমনির মা হতে না পারার কথাটা কেন লেখা হল, আমি তো প্রিয়কে গল্প করতে করতে এমনই বলেছিলাম। কাগজে দেবার জন্য নয়। ঘটনাটা যে সত্যি সেটা অবশ্য বউদিরা স্বীকার করছেন। তা এতবড় একটা ঘটনা… প্রিয়র বয়স অল্প… অভিজ্ঞতা কম… লোভ সামলাতে পারেনি লিখে দিয়েছে। তবে কপিটা খুব ভালো লিখেছিস প্রিয়… শুনুন বউদি আজ কাগজে যা বেরোল কাল পাবলিক বেমালুম ভুলে যাবে। আর কেস তো আপনাদের ফরে রয়েইছে।’ বাক চাতুর্যে কুণাল ঘোষের প্রতিভা এতদিনে গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসী জেনে গিয়েছেন।

সম্পাদক শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘উনি যা বলেছেন তাই লিখেছ তো?’

গালা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ‘হান্ড্রেড পারসেন্ট।’ ফটোগ্রাফার দাদাও ঘাড় নিয়ে সায় দিলেন।

রুমনির ভাই মাকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠল, ‘বারবার বলেছি আমরা না থাকলে প্রেসের সঙ্গে কথা বলবে না… নাও এখন ঠেলা সামলাও।’

আড়চোখে তাকাতেই কুণালদা ছোট করে চোখ টিপে দিল। মিটিমিটি হাসছে।

বউদি বলল, ‘প্রিয় আমার পূর্ব পরিচিত। রুমনিকেও আগে থেকে চিনত। অতসত ভেবে আমি ওর সঙ্গে কথা বলিনি… মেয়েটার আমার মরেও রেহাই নেই…’ ডুকরে কেঁদে উঠলেন বউদি।

এই খবরের জেরেই দেবাংশু সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে সত্যি সত্যি রেহাই পেয়ে গিয়েছিল কিনা আমি জানি না। তবে নিষ্পত্তিহীন মামলার জেরে ‘জেল ফেরত আসামি’ এই তকমা থেকে মনে হয় কোনও দিন রেহাই পায়নি দেবাংশুদা। এই অপবাদ মানুষটাকে যে কুরেকুরে খেত তার প্রমাণ পেলাম আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে।

ওই সময়েই তথ্যচিত্র নির্মাতা শীলা দত্ত রাজ্যের সংশোধনাগার নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছিলেন। নাম ‘সংশোধনাগার’। আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে শুটিং-এর সময় কয়েকজন সাংবাদিককে শীলাদি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম ও এখনও পর্যন্ত শেষবার আমার জেল দর্শন। শুটিং কভার করে ফেরার পথে একটা আমগাছের বেদীর ওপর এক লম্বা চুল ও দাড়িওয়ালা সাধুসদৃশ ব্যাক্তিকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

আমাকে চমকে দিয়ে মানুষটি বলে উঠলেন, ‘কেমন আছিস প্রিয়?’

‘দেবাংশুদা!’

প্রোটোকল ভেঙে এগিয়ে গেলাম।

‘তুমি! একি অবস্থা তোমার?’

নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত আসামীদের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ।

দেখি শীলাদি ছুটে আসছে। সঙ্গে দুই জেল পুলিশ।

ওদিকে তাকিয়ে দেবাংশুদা খপ করে আমার ডান হাতটা ধরে কাতর কণ্ঠে বললেন, ‘আমি খুন করিনি প্রিয়…’

শীলাদি আমার জামার কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে দেবাংশুদার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, ‘তুই কি আমার কেরিয়ার ধ্বংস করে দিবি? শিগগিরি চল এখান থেকে।’ দড়ি বাঁধা ছাগল টানার মতো শীলাদি আমাকে হিড়িহিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন।

পেছনে ঘুরে দেখি, ধীর পায়ে গারদের দিকে এগিয়ে চলেছে টালিগঞ্জ টেলি ইন্ডাস্ট্রির মোস্ট ট্যালেন্টেড ও প্রমিসিং ডিরেক্টর।

দেবাংশুদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ২০০২ সালের জুলাই মাসে। তখন আমি মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তীর মিডিয়া হাউস সিগনাস এর কালচারাল কোঅর্ডিনেটর।

কোন স্টুডিও ঠিক মনে নেই। ধারাবাহিকের নাম ‘ও কেন এত সুন্দরী হল’। দূরদর্শনের জন্য চারপর্বের পাইলট তৈরি করছিলেন দেবাংশুদা। খবর পেয়ে গেলাম। জামিনে মুক্ত হয়েছে মাস খানেক হয়েছে। তবে কলঙ্কমুক্ত যে হতে পারেননি তা তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে পরিষ্কার। যে দেবাংশু সেনগুপ্ত ফ্লোরে ইউনিটের সবার চেয়ে বেশি দৌড়ঝাঁপ করতেন, সেই মানুষটা এক কোণে মনিটরের সামনে বসে আছে নিস্তব্ধ, নিঝুম। অথচ বানাচ্ছেন কমেডি সিরিয়াল। পাশে গিয়ে বসলাম। চোখ তুলে একবার তাকাল। মৃদু হাসল। প্রোডাকশনকে নিচু স্বরে বলল চা দিয়ে যেতে। সিরিয়াল নিয়ে প্রশ্ন করতে প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল, ‘পরিকল্পনাটা অনেক আগের। এতদিন আটকে ছিল। পাইলটটা সেরে রাখলাম। দেখি অ্যাপ্রুভাল দেয় কিনা। জেল ফেরত আসামী তো!’

খেয়ালিদিকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘দেবাংশুদা আর তুমি নতুনভাবে শুরু করতে পার না। অন্তত ছেলেটার মুখ চেয়ে?’

কঠিন স্বরে খেয়ালিদি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘না।’

তারপর শুটিং ফ্লোর থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিতে থাকল দেবাংশুদা। ‘দাগি’ পরিচালকের জন্য কেই বা আর অর্থ বিনিয়োগ করবে। যোগাযোগটাও কমে এলো।

সবার মতো দেবাংশুদারও স্বপ্ন ছিল সিনেমা তৈরি করবে। কিন্তু অন্তরের উৎসাহটাই হারিয়ে ফেলেছিল মানুষটা। প্রাণচঞ্চল, মেধাবী, রসিক মানুষটা দুম করে চলে গেল সব কিছু অমীমাংসিত রেখে। দার্জিলিং-এ দিদিদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানেই হার্ট অ্যাটাক এবং মৃত্যু। তখন দেবাংশুদার মাত্র ৫৪ বছর বয়স।

এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন