ফিল্ম রিভিউ

দেবরাজ গোস্বামী

কলম থেকে ক্যামেরা, ক্যামেরা থেকে কলম আর সেই সঙ্গে রঙ তুলি, প্যাস্টেল, পিয়ানো এইসব উপকরণের মধ্যে অনবরত যাতায়াত করতে থেকেছে সত্যজিতের সৃজনশীল মনন। বাল্যকালে এবং কৈশোরে ছবি আঁকা, পশ্চিমি ধ্রুপদী সঙ্গীত শোনা আর হলিউডের ছবি দেখার মধ্যে দিয়ে বড় হতে হতে একসময় এইসব মিলে মিশে চলচ্চিত্র পরিচালনা করবার ইচ্ছাই প্রধান হয়ে ওঠে সত্যজিতের ভেতরে। কলম যতটুকু ধরেছেন সে ওই চলচ্চিত্রের প্রতি আকর্ষণেই। নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে তিনি ‘হোয়াটস রং উইথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস’ নামে স্টেটসম্যান পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়াও বিলেতের সিকোয়েন্স পত্রিকার জন্য কলকাতায় জাঁ রেনোয়ার ‘দ্য রিভার’ ছবির শুটিং বিষয়েও প্রবন্ধ লিখেছিলেন সত্যজিৎ। কিন্তু পুরোদস্তুর কাল্পনিক গল্প লেখা বলতে যা বোঝায় সেই চেষ্টা শুরু করেছিলেন অনেক পরে। যদিও এর মধ্যে যে সে চেষ্টা একেবারেই করেননি তা বললে ভুল বলা হয়। কলাভবনের ছাত্র থাকাকালীন ‘অ্যাবস্ট্রাকশন’ এবং ‘শেডস অফ গ্রে’ নামে ইংরিজিতে দুটি গল্প লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৪১ এবং ৪২ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় সেই গল্প দুটি ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই তিনি চাকরিসূত্রে কমার্শিয়াল আর্ট এবং ফিল্ম ও সঙ্গীত নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সাময়িকভাবে তাঁর লেখক সত্বা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়। এই ঘটনার ঠিক ঊনিশ বছর পরে, ১৯৬১ সালে যখন নতুন করে সন্দেশ পত্রিকার পুনর্জন্ম হয় সত্যজিৎ রায় এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, তখনই আবার আত্মপ্রকাশ করেন লেখক সত্যজিৎ। সেই যে তাঁর কলম চলতে শুরু করে, সেই কলম আমৃত্যু সক্রিয় এবং সৃজনশীল থেকে গিয়েছিল।

বাংলা ১৩৬৮ (ইং ১৯৬১) সালের আশ্বিন মাসে সন্দেশ পত্রিকায় আবির্ভাব হয় গিরিডি নিবাসী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর। হেঁশোরাম হুঁশিয়ার ও প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের উত্তরসূরি শঙ্কু সেবার নিজের তৈরি রকেটে চেপে পাড়ি জমিয়েছিলেন মঙ্গলগ্রহে। আর এর কয়েকমাস পরেই মাঘ মাসের সন্দেশ পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে অ্যাং এসে নামে পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের ডোবার মধ্যে এবং স্থানীয় কাঁকুড়গাছি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বঙ্কুবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। সত্যজিতের নিজের কথা থেকেই জানা যায় যে সেইসময় তাঁর অন্যতম প্রিয় পাঠ্য ছিল স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের রচনাবলী। কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত ফেলুদার গল্পে যেমন শার্লক হোমসের ছায়া পড়েছে মাঝেমাঝেই, ঠিক তেমনই শঙ্কুর মধ্যেও কেউ কেউ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ছায়া দেখতে পান। তবে একেবারে প্রথমদিকের পরপর কয়েকটা লেখা পড়ে ভিনগ্রহের প্রাণী, মহাকাশযান ইত্যাদি বিষয়ে লেখক সত্যজিতের আগ্রহের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। ঠিক ছ’বছর পরে ১৯৬৭ সালে কিছুটা ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ গল্পের ছায়ায় সত্যজিৎ রায় ‘অবতার’ নামে একটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর চিত্রনাট্য লেখেন। প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্কের আগ্রহে ইংরিজিতে ‘দ্য এলিয়েন’ নামে সেই চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে হলিউডে ছবি করতে উদ্যোগী হন তিনি। প্রাথমিকভাবে কলম্বিয়া পিকচার্সের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে যায় এবং এই ছবির কাস্টিঙের জন্য পিটার সেলার্স, মারলন ব্র্যান্ডো প্রমুখ হলিউড তারকাদের কথাও ভাবা হয়। কিন্তু এরপরেই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা। হলিউডে সত্যজিতের ছবি তৈরির প্রস্তুতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর লেখা স্ক্রিপ্টও গায়েব হয়ে যায়। তার পনেরো বছর পরে ১৯৮২ সালে রিলিজ করে পরিচালক স্টিফেন স্পিলবার্গ নির্মিত কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক ছবি ‘ইটি’। এবারও প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক সত্যজিতকে জানান যে স্পিলবার্গ নির্মিত ইটি ছবির গল্পের সঙ্গে তাঁর লেখা ‘দ্য এলিয়েন’ চিত্রনাট্যের আশ্চর্য মিল! সত্যজিতের চিত্রনাট্য হলিউডে কীভাবে গায়েব হয়ে গেল এবং পনেরো বছর পরে সেই গল্পই অন্য পরিচালকের হাতে অদলবদল হয়ে সুপারহিট ফিল্ম হিসেবে কেন ফিরে এল তা আজও রহস্যই থেকে গেছে। বলাবাহুল্য ইটি ছবির পরিচালক এবং নির্মাতারা এই কুম্ভীলকবৃত্তির ব্যাপারটা পুরোপুরি অস্বীকার করেন।

সত্যজিতের নিজের লেখা ছোটগল্প থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা এইভাবেই অত্যন্ত হতাশাজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক ফিল্ম দেখবার যে অভিজ্ঞতা সত্যজিতের মনের মধ্যে ছিল তা যেমন পরবর্তীকালের লেখার মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে, তেমনই এসেছে তাঁর ফিল্মের মধ্যে। এইরকমই একটি ছবি হল ১৯২৭ সালে ফ্রিটজ লাং নির্মিত জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি ‘মেট্রোপোলিস’। এই ছবিতে রোবটের সাহায্যে মানব সভ্যতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তা মানবজাতীর সংকট হয়ে উঠতে পারে তা দেখানো হয়েছিল। পরে সত্যজিতের লেখা ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’ এবং ‘প্রফেসর শঙ্কু ও রোবু’ নামক দুটি গল্পেই বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি করা রোবটকে আমরা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেখেছি। আবার এই ‘মেট্রোপোলিস’ ছবিতেই আমরা রাক্ষসের মুখের মত আকৃতির এক প্রকাণ্ড যন্ত্রকে দেখতে পাই যার মুখগহ্বর খুলে গেলে তার ভেতর দিয়ে শ্রমিকদের ভূগর্ভস্থ কারখানায় প্রবেশ করানো হয়। অনেক পরে ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবির যন্তর মন্তর ঘরের মগজ ধোলাইয়ের জন্য নির্মিত যক্ষ এবং তার মুখগহ্বরের কক্ষর যে চেহারা আমরা দেখেছি তার সঙ্গে ‘মেট্রোপোলিস’ ছবির সেই দৃশ্যের আশ্চর্য মিলের কথা আর বলে দিতে হয় না। সবথেকে বড় কথা ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিটা দেখলে বোঝা যায় যে ‘মেট্রোপোলিস’ ছবির যে রাজনৈতিক বক্তব্য, সত্যজিৎ সচেতন ভাবেই চেয়েছেন তাঁর রেফারেন্সের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হোক।

১৯৫৮ সালে পরশুরামের ছোটগল্প অবলম্বনে ‘পরশ পাথর’ ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই গল্পের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করে দেন। পরশুরামের গল্পে মূল চরিত্র পরেশ দত্ত ছিলেন একজন উকিল। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে তিনি হয়ে ওঠেন ব্যাঙ্ক থেকে ছাঁটাই হওয়া একজন কেরানি যার একদা যাত্রা থিয়েটার করবার খুব শখ ছিল। এরপরে এই পরেশ দত্তকে তাঁর সেক্রেটারি প্রিয়তোষের সামনে কর্ণার্জুন নাটকের সংলাপও বলতে শোনা গেছে পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে। এই নিঃসন্তান রসিক মানুষ পরেশ দত্তর ভুমিকায় অভিনয় করবার জন্য সত্যজিৎ বেছে নিয়েছিলেন অসামান্য অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীকে। তুলসী চক্রবর্তীর চেহারার বর্ণনা আমি এখানে দিতে চাই না, কিন্তু তার পরিবর্তে ১৯৬৩ সালে লেখা ‘পটলবাবু ফিল্মস্টার’ গল্পের পটল বাবুর চেহারার যে বর্ণনা সত্যজিৎ দিয়েছেন সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি “যেরকম চাইছে বুঝেছ – বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো মাথায় টাক – আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল।” এরপরে গল্পে পটলবাবু সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সত্যজিতের পরিচালিত ‘পরশ পাথর’ ছবির পরেশ দত্তর আশ্চর্য মিল। চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়া থিয়েটারপ্রেমী নিঃসন্তান পটলবাবুও উত্তেজিত হলেই মাঝে মাঝে বলে ওঠেন কোন পুরোনো থিয়েটারের সংলাপ, ঠিক যে অভ্যাস ছিল ‘পরশ পাথর’ ছবির পরেশবাবুর। পরেশবাবু থানায় বসে পুলিশ অফিসারকে তাঁর যে অভিনয় তালিকা দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন তিনি ‘জয়দেব’ এ পরাশরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আর ‘পটলবাবু ফিল্মস্টার’ গল্পে থিয়েটারের হ্যান্ডবিলে আলাদা করে ছাপা হয়েছিল –“পরাশরের ভুমিকায় শ্রী শীতলাকান্ত রায়(পটলবাবু)।” পরশ পাথর ছবিতে পরেশ দত্তরূপী তুলসী চক্রবর্তীকে ভাঙা লোহালক্কড়ের স্তুপে ‘মিউটিনির গোলা’ দর করতে দেখা যায়, আর পটলবাবু যখন ফিল্মে অভিনয়ের অফার পান তখন তিনি রোজগারের ধান্দায় ‘একটা লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন’। চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা এইভাবেই ক্রমশ জায়গা করে নিতে শুরু করে সত্যজিতের লেখার মধ্যে। একইসঙ্গে এই অভিজ্ঞতা প্রভাব ফেলে গল্পের সঙ্গে আঁকা সত্যজিতের বিভিন্ন ইলাশট্রেশনেও। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করছি না।

ফিল্ম নির্মাণের কাজে গিয়ে কোনও জায়গা সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মাঝেমাঝেই উঠে এসেছে সত্যজিত রায়ের বিভিন্ন লেখার বর্ণনার মধ্যে। ১৯৬২ সালে তিনি তৈরি করেন ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ চলচ্চিত্রটি। এই ছবি তৈরির তিন বছর পরে ১৯৬৫ সালে সন্দেশ পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা। ফেলুদার প্রথম গল্প ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’র ঘটনাস্থল হল দার্জিলিং। গল্পের মূল বিষয়বস্তু বাদ দিলে দার্জিলিং শহরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ম্যালের বিস্তারিত বিবরণ, জলাপাহাড় রোডের নির্জন রাস্তার বর্ণনা অথবা কেভেনটার্সের খোলা ছাদে বসে হট চকোলেট খাওয়ার কথা এই সবই আমরা ইতিপূর্বে দেখতে পেয়েছি ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিতে। ১৯৭২ সালে লেখা ‘বাতিকবাবু’ গল্পেও ফিরে এসেছে জলাপাহাড় রোডের নির্জন রাস্তার বর্ণনা। সেই রাস্তায় ওয়াকিং স্টিক নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় বাতিকবাবুকে, গল্পের শেষে সেই ওয়াকিং স্টিকের একটি বিশেষ ভূমিকার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। ঠিক এইরকম ওয়াকিং স্টিক হাতে নিয়েই জলাপাহাড়ের নির্জন রাস্তায় একা একা হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির শেষ দৃশ্যে। ‘বাতিকবাবু’ গল্পের জন্য যে ইলাসস্ট্রেশন করেন সত্যজিৎ, সেখানেও দেখা যায় দৃশ্যটিকে তিনি হুবহু সেই অবস্থান থেকেই দেখেছেন ঠিক যেখানে ক্যামেরা বসিয়ে শ্যুটিং করেছিলেন ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির শেষ দৃশ্যের (ছবি -১)।

বাংলা ১৩৬৮ (ইং ১৯৬১) সালের আশ্বিন মাসে সন্দেশ পত্রিকায় আবির্ভাব হয় গিরিডি নিবাসী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর। হেঁশোরাম হুঁশিয়ার ও প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের উত্তরসূরি শঙ্কু সেবার নিজের তৈরি রকেটে চেপে পাড়ি জমিয়েছিলেন মঙ্গলগ্রহে। আর এর কয়েকমাস পরেই মাঘ মাসের সন্দেশ পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে অ্যাং এসে নামে পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের ডোবার মধ্যে এবং স্থানীয় কাঁকুড়গাছি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বঙ্কুবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। সত্যজিতের নিজের কথা থেকেই জানা যায় যে সেইসময় তাঁর অন্যতম প্রিয় পাঠ্য ছিল স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের রচনাবলী। কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত ফেলুদার গল্পে যেমন শার্লক হোমসের ছায়া পড়েছে মাঝেমাঝেই, ঠিক তেমনই শঙ্কুর মধ্যেও কেউ কেউ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ছায়া দেখতে পান। তবে একেবারে প্রথমদিকের পরপর কয়েকটা লেখা পড়ে ভিনগ্রহের প্রাণী, মহাকাশযান ইত্যাদি বিষয়ে লেখক সত্যজিতের আগ্রহের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। ঠিক ছ’বছর পরে ১৯৬৭ সালে কিছুটা ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ গল্পের ছায়ায় সত্যজিৎ রায় ‘অবতার’ নামে একটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর চিত্রনাট্য লেখেন। প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্কের আগ্রহে ইংরিজিতে ‘দ্য এলিয়েন’ নামে সেই চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে হলিউডে ছবি করতে উদ্যোগী হন তিনি। প্রাথমিকভাবে কলম্বিয়া পিকচার্সের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে যায় এবং এই ছবির কাস্টিঙের জন্য পিটার সেলার্স, মারলন ব্র্যান্ডো প্রমুখ হলিউড তারকাদের কথাও ভাবা হয়। কিন্তু এরপরেই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা। হলিউডে সত্যজিতের ছবি তৈরির প্রস্তুতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর লেখা স্ক্রিপ্টও গায়েব হয়ে যায়। তার পনেরো বছর পরে ১৯৮২ সালে রিলিজ করে পরিচালক স্টিফেন স্পিলবার্গ নির্মিত কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক ছবি ‘ইটি’। এবারও প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক সত্যজিতকে জানান যে স্পিলবার্গ নির্মিত ইটি ছবির গল্পের সঙ্গে তাঁর লেখা ‘দ্য এলিয়েন’ চিত্রনাট্যের আশ্চর্য মিল! সত্যজিতের চিত্রনাট্য হলিউডে কীভাবে গায়েব হয়ে গেল এবং পনেরো বছর পরে সেই গল্পই অন্য পরিচালকের হাতে অদলবদল হয়ে সুপারহিট ফিল্ম হিসেবে কেন ফিরে এল তা আজও রহস্যই থেকে গেছে। বলাবাহুল্য ইটি ছবির পরিচালক এবং নির্মাতারা এই কুম্ভীলকবৃত্তির ব্যাপারটা পুরোপুরি অস্বীকার করেন।

সত্যজিতের নিজের লেখা ছোটগল্প থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা এইভাবেই অত্যন্ত হতাশাজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক ফিল্ম দেখবার যে অভিজ্ঞতা সত্যজিতের মনের মধ্যে ছিল তা যেমন পরবর্তীকালের লেখার মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে, তেমনই এসেছে তাঁর ফিল্মের মধ্যে। এইরকমই একটি ছবি হল ১৯২৭ সালে ফ্রিটজ লাং নির্মিত জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি ‘মেট্রোপোলিস’। এই ছবিতে রোবটের সাহায্যে মানব সভ্যতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তা মানবজাতীর সংকট হয়ে উঠতে পারে তা দেখানো হয়েছিল। পরে সত্যজিতের লেখা ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’ এবং ‘প্রফেসর শঙ্কু ও রোবু’ নামক দুটি গল্পেই বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি করা রোবটকে আমরা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেখেছি। আবার এই ‘মেট্রোপোলিস’ ছবিতেই আমরা রাক্ষসের মুখের মত আকৃতির এক প্রকাণ্ড যন্ত্রকে দেখতে পাই যার মুখগহ্বর খুলে গেলে তার ভেতর দিয়ে শ্রমিকদের ভূগর্ভস্থ কারখানায় প্রবেশ করানো হয়। অনেক পরে ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবির যন্তর মন্তর ঘরের মগজ ধোলাইয়ের জন্য নির্মিত যক্ষ এবং তার মুখগহ্বরের কক্ষর যে চেহারা আমরা দেখেছি তার সঙ্গে ‘মেট্রোপোলিস’ ছবির সেই দৃশ্যের আশ্চর্য মিলের কথা আর বলে দিতে হয় না। সবথেকে বড় কথা ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিটা দেখলে বোঝা যায় যে ‘মেট্রোপোলিস’ ছবির যে রাজনৈতিক বক্তব্য, সত্যজিৎ সচেতন ভাবেই চেয়েছেন তাঁর রেফারেন্সের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হোক।

১৯৫৮ সালে পরশুরামের ছোটগল্প অবলম্বনে ‘পরশ পাথর’ ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই গল্পের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করে দেন। পরশুরামের গল্পে মূল চরিত্র পরেশ দত্ত ছিলেন একজন উকিল। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে তিনি হয়ে ওঠেন ব্যাঙ্ক থেকে ছাঁটাই হওয়া একজন কেরানি যার একদা যাত্রা থিয়েটার করবার খুব শখ ছিল। এরপরে এই পরেশ দত্তকে তাঁর সেক্রেটারি প্রিয়তোষের সামনে কর্ণার্জুন নাটকের সংলাপও বলতে শোনা গেছে পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে। এই নিঃসন্তান রসিক মানুষ পরেশ দত্তর ভুমিকায় অভিনয় করবার জন্য সত্যজিৎ বেছে নিয়েছিলেন অসামান্য অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীকে। তুলসী চক্রবর্তীর চেহারার বর্ণনা আমি এখানে দিতে চাই না, কিন্তু তার পরিবর্তে ১৯৬৩ সালে লেখা ‘পটলবাবু ফিল্মস্টার’ গল্পের পটল বাবুর চেহারার যে বর্ণনা সত্যজিৎ দিয়েছেন সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি “যেরকম চাইছে বুঝেছ – বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো মাথায় টাক – আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল।” এরপরে গল্পে পটলবাবু সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সত্যজিতের পরিচালিত ‘পরশ পাথর’ ছবির পরেশ দত্তর আশ্চর্য মিল। চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়া থিয়েটারপ্রেমী নিঃসন্তান পটলবাবুও উত্তেজিত হলেই মাঝে মাঝে বলে ওঠেন কোন পুরোনো থিয়েটারের সংলাপ, ঠিক যে অভ্যাস ছিল ‘পরশ পাথর’ ছবির পরেশবাবুর। পরেশবাবু থানায় বসে পুলিশ অফিসারকে তাঁর যে অভিনয় তালিকা দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন তিনি ‘জয়দেব’ এ পরাশরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আর ‘পটলবাবু ফিল্মস্টার’ গল্পে থিয়েটারের হ্যান্ডবিলে আলাদা করে ছাপা হয়েছিল –“পরাশরের ভুমিকায় শ্রী শীতলাকান্ত রায়(পটলবাবু)।” পরশ পাথর ছবিতে পরেশ দত্তরূপী তুলসী চক্রবর্তীকে ভাঙা লোহালক্কড়ের স্তুপে ‘মিউটিনির গোলা’ দর করতে দেখা যায়, আর পটলবাবু যখন ফিল্মে অভিনয়ের অফার পান তখন তিনি রোজগারের ধান্দায় ‘একটা লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন’। চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা এইভাবেই ক্রমশ জায়গা করে নিতে শুরু করে সত্যজিতের লেখার মধ্যে। একইসঙ্গে এই অভিজ্ঞতা প্রভাব ফেলে গল্পের সঙ্গে আঁকা সত্যজিতের বিভিন্ন ইলাশট্রেশনেও। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করছি না।

ফিল্ম নির্মাণের কাজে গিয়ে কোনও জায়গা সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মাঝেমাঝেই উঠে এসেছে সত্যজিত রায়ের বিভিন্ন লেখার বর্ণনার মধ্যে। ১৯৬২ সালে তিনি তৈরি করেন ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ চলচ্চিত্রটি। এই ছবি তৈরির তিন বছর পরে ১৯৬৫ সালে সন্দেশ পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা। ফেলুদার প্রথম গল্প ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’র ঘটনাস্থল হল দার্জিলিং। গল্পের মূল বিষয়বস্তু বাদ দিলে দার্জিলিং শহরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ম্যালের বিস্তারিত বিবরণ, জলাপাহাড় রোডের নির্জন রাস্তার বর্ণনা অথবা কেভেনটার্সের খোলা ছাদে বসে হট চকোলেট খাওয়ার কথা এই সবই আমরা ইতিপূর্বে দেখতে পেয়েছি ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিতে। ১৯৭২ সালে লেখা ‘বাতিকবাবু’ গল্পেও ফিরে এসেছে জলাপাহাড় রোডের নির্জন রাস্তার বর্ণনা। সেই রাস্তায় ওয়াকিং স্টিক নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় বাতিকবাবুকে, গল্পের শেষে সেই ওয়াকিং স্টিকের একটি বিশেষ ভূমিকার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। ঠিক এইরকম ওয়াকিং স্টিক হাতে নিয়েই জলাপাহাড়ের নির্জন রাস্তায় একা একা হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির শেষ দৃশ্যে। ‘বাতিকবাবু’ গল্পের জন্য যে ইলাসস্ট্রেশন করেন সত্যজিৎ, সেখানেও দেখা যায় দৃশ্যটিকে তিনি হুবহু সেই অবস্থান থেকেই দেখেছেন ঠিক যেখানে ক্যামেরা বসিয়ে শ্যুটিং করেছিলেন ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির শেষ দৃশ্যের (ছবি -১)।

১৯৭০-৭১ সালে সিকিমের রাজা চোগিয়ালের আমন্ত্রণে সত্যজিৎ রায় একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। যদিও বিভিন্ন জটিলতায় এই ‘সিকিম’ নামক তথ্যচিত্রটি সেইসময় মুক্তি পায়নি। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১০ সালে। কিন্তু সেই ১৯৭০ সালেই দেশ পত্রিকার পূজাবার্ষিকীর জন্য সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন ফেলুদার উপন্যাস ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’। মূল কাহিনীটুকু ছাড়া এই উপন্যাসে গ্যাংটক এবং সিকিমের যে বর্ণনা আছে তা সিকিম তথ্যচিত্রের স্ক্রিপ্টের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। সিকিম তথ্যচিত্রের শুরুতেই সত্যজিৎ জানিয়ে দেন এই পাহাড়গুলি হচ্ছে গ্রোইং মাউন্টেন। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই উপন্যাসের চরিত্র শশধর বোসের মুখে। তথ্যচিত্রে এরপরে আমরা দেখতে পাই ল্যান্ড স্লাইডের দৃশ্য, ঠিক গল্পেও যেমন তার উল্লেখ আছে। তাছাড়া গ্যাংটকের রাস্তাঘাট, বাজার, লাচেন, লাচুং, রঙ্গিত, রংপো, রুমটেক মনাস্ট্রি, বাজনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লামা ড্যান্স, পেমিয়াংচি ইত্যাদির উল্লেখ দেখলে মনে হয় ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’ গল্পটা যেন সত্যজিতকৃত সিকিম তথ্যচিত্রের প্রিভিউ বা ভিসুয়াল সিনোপসিস। যে বিষয়টা অতি অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার সেটা হল গল্পের মধ্যে বিভিন্ন জায়গার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিত বর্ণনা, সেটা ওই তথ্যচিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই সত্যজিতের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এখানে ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’ উপন্যাসের একটা বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। উপন্যাসে লেখা হয়েছে ‘চড়াই রাস্তাটা উঠে ক্রমে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড চওড়া – প্রায় দার্জিলিং ম্যালের মত – খোলা জায়গায় এসে পড়েছে। সেটার মাঝখানে একটু নীচে রেলিং দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারি করা গোল জায়গা রয়েছে। আবার সেটার মাঝখানে একটা হলদে কাঠের পোস্টে এদিকে ওদিকে পয়েন্ট করা সব রাস্তা আর জায়গার নাম লেখা ফলক রয়েছে। ডান দিকে যে ফলকটা পয়েন্ট করা তাতে লেখা রয়েছে ‘প্যালেস’। বাঁদিকে দেখানো ফলকটায় লেখা রয়েছে নাথুলা রোড।’ ঠিক এই জায়গাটা হুবহু একইভাবে দেখানো হয়েছে ‘সিকিম’ তথ্যচিত্রে (ছবি – ২)।

এ থেকে বোঝা যায় তথ্যচিত্র নির্মাণের সময়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কীভাবে সরাসরি উঠে এসেছে সত্যজিতের কলমে। ফিল্ম ক্যামেরা এবং ঔপন্যাসিকের কলমের মধ্যবর্তী যোগসূত্র অর্থাৎ ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকাও এখানে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই একেবারেই। ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’ উপন্যাসের সঙ্গে প্রথমেই ছাপা হয়েছিল সত্যজিতের আঁকা দুপাতা জোড়া ইলাস্ট্রেশন। এ ছবির বিষয় রুমটেক মনাস্ট্রির ‘লামা ড্যান্স’। সেখানে ছবির একেবারে বামদিকে মাথার ওপর রয়েছে নকশা করা তাঁবু বা সামিয়ানা। রুমটেকে সত্যজিতের ক্যামেরার ফ্রেম আর ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’ -এর ইলাস্ট্রেশনের ফ্রেম হুবহু এক (ছবি – ৩)।

সামিয়ানার ছাদে সেই একই নকশা। ব্যক্তিগতভাবে এই পারম্পরিক নকশার প্রতি একটা আলাদা আগ্রহ আছে বলে খেয়াল করে দেখেছি ওই ছবির পিছনের দিকের তাঁবুর গায়ে যেসব মোটিফ রয়েছে সেগুলোও এই ফিল্মের নানা শটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জপজন্ত্র জিনিসটা লালমোহনবাবু এবং এলএসডি-র দৌলতে ‘যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে’ গল্পে পরিচিতি পেলেও এটা প্রথম দেখা যায় ওই ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’-এর ইলাস্ট্রেশনেই। দু’পাতা জোড়া বহুস্তরিয় ছবির একেবারে ডানদিকে ফোরগ্রাউন্ডে রয়েছে জপজন্ত্র হাতে এক তিব্বতি ভক্ত। সিকিম ছবিতে ঠিক এইভাবেই জপজন্ত্র ঘোরাতে দেখি ভক্তদের। ঠিক এইভাবেই চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ছিল তাঁর লেখনীর ওপরে যা পড়তে পড়তে পাঠকের মনের মধ্যেও ফিল্মের মত এক চলমান দৃশ্যকল্প নির্মিত হতে থাকে অনবরতই।

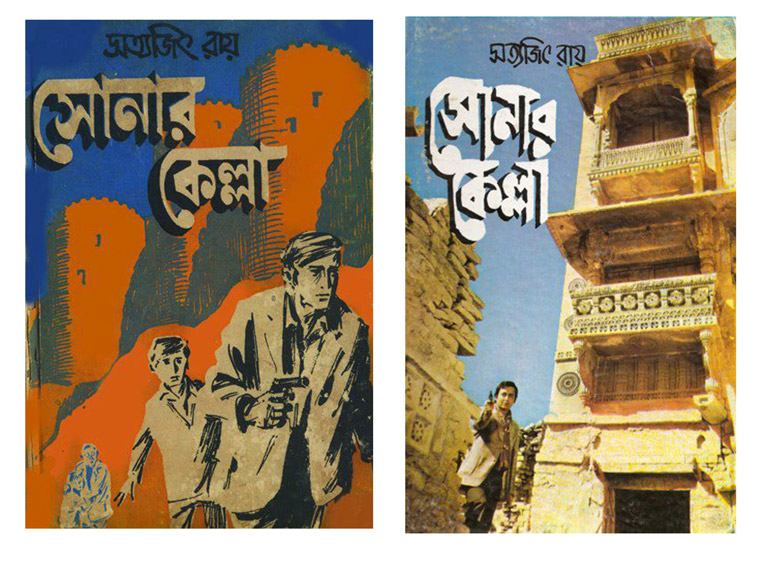

ইতিপূর্বে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ এবং ‘নায়ক’ ছবিদুটির জন্য নিজস্ব কাহিনী এবং চিত্রনাট্য লিখতে দেখা গেছে সত্যজিৎ রায়কে। আবার চলচ্চিত্র নির্মাণের নানা অভিজ্ঞতাকে নিজের লেখা ছোটগল্প এবং ফেলু ও শঙ্কুকাহিনীতে মিলিয়ে নিতেও দেখা গেছে কিন্তু নিজের লেখা গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে ফিল্ম তৈরি করতে কখনই দেখা যায়নি। এই ঘটনা প্রথম ঘটতে দেখা গেল ১৯৭৪ সালে যখন নিজের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে ‘সোনার কেল্লা’ ছবিটি নির্মাণ করলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৭২ সালে ‘শারদীয়া দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ফেলুদার রাজস্থানের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে লেখা এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে গল্পের মূল কাঠামোয় কিছু বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটালেন সত্যজিৎ। মূল উপন্যাসের শেষে গিয়ে জানা যায় খলনায়ক অমিয়নাথ বর্মণ ওরফে নকল ডাক্তার হাজরা এবং তার শাগরেদ মন্দার বোসের আসল পরিচয়। কিন্তু ফিল্মে প্রথমেই খলনায়কদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া হয় এবং ক্রমে ক্রমে কীভাবে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করে সেটা দেখানো হয়। উপন্যাসের ভাষাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলে কী ধরনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয় তার একটা শিক্ষণীয় পাঠ হিসেবে ‘সোনার কেল্লা’ উপন্যাস এবং চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে। আবার এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হওয়ার পরেই চিরকালের মত পাল্টে যায় ফেলু কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর চেহারা। ‘সোনার কেল্লা’ ছবিতে লালমোহনের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয়ের পরে অভিনেতা সন্তোষ দত্তর চেহারাই হয়ে ওঠে লালমোহনের চেহারা। পরবর্তীকালের ফেলু কাহিনীতে ‘বল্ড, শর্ট, মুসটাচ’ ইত্যাদি যা বর্ণনা পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সত্যজিতের আঁকা যেসব ইলাস্ট্রেশন দেখা যায় তা সবই অভিনেতা সন্তোষ দত্তর চেহারা অবলম্বনে নির্মিত। একটি ফিল্মে একজন অভিনেতার চেহারা উপন্যাসের মূল চরিত্রের চেহারার বর্ণনা চিরকালের মত পাল্টে দিচ্ছে এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটেছে বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। ফ্রাঙ্কেন্সটাইন ছবিতে দানবের ভূমিকায় অভিনেতা বরিস কার্লফের কথা মনে রেখেই এটা বলছি। উপন্যাস এবং চলচ্চিত্রের প্রেক্ষিতে ‘সোনার কেল্লা’ আর একটি বিরল ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিল। চলচ্চিত্র নির্মাণের পরে ‘সোনার কেল্লা’ উপন্যাসের পুরনো প্রচ্ছদ বাতিল করে ফিল্মের একেবারে ক্লাইম্যাক্সের একটি স্থিরচিত্রকে প্রচ্ছদ হিসেবে প্রকাশ করেন সত্যজিৎ রায় (ছবি – ৪)।

একমাত্র ‘সোনার কেল্লা’ ছাড়া সত্যজিতের লেখা আর কোন গল্প বা উপন্যাসের বইয়ের প্রচ্ছদে ফিল্মের স্থিরচিত্রের ব্যবহার দেখা যায় না। পরবর্তীকালে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করলেও মূল উপন্যাসের প্রচ্ছদ পরিবর্তনের কথা ভাবেননি সত্যজিৎ। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। তার আগেই ‘সোনার কেল্লা’ ছবিটি তৈরি হয়ে গেছে, ফলে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ উপন্যাসে লালমোহন গাঙ্গুলির চেহারার বর্ণনার সঙ্গে অভিনেতা সন্তোষ দত্তর চেহারার আর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়াও এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় পরবর্তীকালে এ থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুপ্ত ইচ্ছে যেন লেখক সত্যজিতের অবচেতনে তখন থেকেই ছিল। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ উপন্যাসের লেখার কাঠামো, বাক্য গঠন, অধ্যায়ের বিভাজন, ক্লাইম্যাক্স সবকিছুর মধ্যে প্রথম থেকেই চলচ্চিত্রের উপাদান মজুত রয়েছে বলে মনে হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’কে উপন্যাসের ছদ্মবেশে ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বললেও ভুল বলা হয় না। বিশেষ করে মগনলাল মেঘরাজ এবং লালমোহনের কথোপকথনের অনেককিছুই উপন্যাসে যা ছিল চলচ্চিত্রে তা প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

১৯৭৮ সালে নির্মিত ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ হল নিজের লেখা পুরোদস্তুর উপন্যাসের ভিত্তিতে সত্যজিতের নির্মিত শেষ ছবি। যদিও এর পরে আমরা তাঁর নিজের লেখা কাহিনী অবলম্বনে ‘হীরক রাজার দেশে’, ‘শাখা প্রশাখা’ ইত্যাদি ছবি তৈরি হতে দেখেছি, কিন্তু তিনি এইসব কাহিনীর কোনওটাই আলাদা করে উপন্যাস হিসেবে লেখেননি। ১৯৭০ সালে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র জন্য একটি আশ্চর্য লেখা লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। লেখাটিকে গল্প, উপন্যাস, নাটক এমন প্রায় কোনও প্রচলিত গোত্রেই ফেলা যায় না। বর্তমান কালের নিরিখে ‘ব্যক্তিগত গদ্য’ বললে হয়তো কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছনো যেতে পারে। ‘পিকুর ডায়রি’ নামক এই গদ্য একটি ছোট্ট ছেলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা জীবনের নানা উত্থান পতন, জটিলতা ও একাকিত্বকে উপস্থাপন করে। সমকালীন জীবনযাত্রার জটিলতা শিশু মনের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তার প্রামাণ্য দলিল এই লেখাটি। ১৯৮০ সালে এই লেখার ভিত্তিতেই সত্যজিৎ নির্মাণ করেছিলেন একটি ছোট ছবি যার নাম ‘পিকু’। জীবনের একেবারে শেষপর্যায়ে এসে ১৯৯১ সালে সত্যজিৎ রায় তৈরি করেন তাঁর শেষ চলচ্চিত্র ‘আগন্তুক’। ১৯৮১ সালে নিজের লেখা ছোটগল্প ‘অতিথি’ অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তিনি। গল্পের অনেক চরিত্রের নামই তিনি চলচ্চিত্রে অপরিবর্তিত রেখেছিলেন, যেমন সাত্যকি বোস, সুহাসিনী, শেতলমামা ইত্যাদি। যদিও সাত্যকির ডাকনাম মন্টু থেকে পাল্টে বাবলু করে দেন এবং গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম পুলিন রায় পরিবর্তিত হয়ে মনমোহন মিত্র হয়ে যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রে সবথেকে বড় যে পরিবর্তন সত্যজিৎ ঘটিয়েছিলেন তা হল এই মনমোহন মিত্রকে তিনি করে তুলেছিলেন নিজের দ্বিতীয় সত্বা। সমকালীন সভ্যতা, সমাজ, দেশকাল, রাজনীতি এবং ধর্মীয় জটিলতা বিষয়ে সত্যজিতের মননে যে আলোড়ন চলছিল মনোমোহন মিত্রের মুখ দিয়ে তিনি সেই সমস্ত কথা বলিয়ে নিয়েছেন। ‘অতিথি’ গল্পের তুলনায় ‘আগন্তুক’ ছবির ন্যারেশন অনেক বেশী জটিল। তাছাড়া গল্পে উল্লিখিত মামুদপুর ছিল একটা ছোট গঞ্জ বা মফঃস্বল শহর। কিন্তু ‘আগন্তুক’ ছবিতে তা হয়ে গেছে খাস কলকাতা মহানগর। এখানকার জীবনযাত্রা এবং মানুষগুলির মন অনেক প্যাঁচালো এবং সন্দেহপ্রবন। গল্পে সাত্যকি বোস ওরফে মন্টুর বাবা নিজেই উকিল, কিন্তু ছবিতে সুধীন্দ্র বোস এক উকিল বন্ধুকে ডেকে আনেন এই ভূপর্যটক মামাকে জেরা করবার জন্য, আর সেই জেরায় উঠে আসে সমকালীন বিশ্বের নানা সংকটের কথা। নিজেরই লেখা দশ বছর আগের একটা ছোট গল্পকে আবার যেন নতুন করে চলচ্চিত্রের ভাষায় লিখলেন সত্যজিৎ রায়, কিন্তু এইবার সেটা গল্প উপন্যাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠলো এক মহাকাব্যিক প্রয়াস, অন্তিম ছবিতে সত্যজিৎ নিজের কলম ও ক্যামেরাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়ে লিখে গেলেন কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আসলে কলমের সত্যজিৎ আর ক্যামেরার সত্যজিৎ একই মানুষ। কখনও তাঁর ক্যামেরার পিছনে কাজ করবার অভিজ্ঞতা এবং সেই কারণে গোটা পৃথিবী পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা ফিরে ফিরে এসেছে লেখনীর মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও গল্প বা উপন্যাসে লেখা তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনদর্শন তিনি নিজেই রূপান্তরিত করেছেন চলচ্চিত্রের ভাষায়। ক্যামেরার সত্যজিৎ এবং কলমের সত্যজিতের মধ্যে কে বড় এই প্রশ্ন অবান্তর কারণ সত্যজিতের এই দুই সত্বার মধ্যে সৃজনশীলতার নিরন্তর আদানপ্রদান চলতেই থেকেছে। তবে এই কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে যারা কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়েই সত্যজিৎকে চিনেছেন তাঁদের চেনবার মধ্যে কোথাও একটা ঘাটতি থেকে গেছে। সত্যজিতের সৃজনশীল জগতের সামগ্রিক ধারনা একমাত্র তাঁরাই পেতে পারেন যারা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিতের লেখক এবং চিত্রকর সত্বাকেও ভালভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন ।

এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন

খুব সুন্দর লেখা । গবেষণার ছাপ রীতিমতো স্পষ্ট ।

চমৎকার