দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

ইতিহাসের পটভূমি

এককালে জনমানবহীন অঞ্চলটির নাম ছিল ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল। লোকের মুখে মুখে সে নাম বদলে গিয়ে কালক্রমে হল বাগড়ি। গঙ্গাপদ্মা যেখানে এসে সমুদ্রে মিশেছে সেইখানে, বিস্তীর্ণ এলাকাজোড়া জলধারাজালিকার মধ্যে মধ্যে ছড়িয়ে থাকা নতুন পলির সেই বনভূমিকে এখন সুন্দরবন নামে দুনিয়া একডাকে চেনে।

জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত যে সাহেবি সংজ্ঞা আমরা মেনে চলি, তার মানদণ্ডে কোনমতেই মনুষ্য বাসোপযোগী ছিল না এই শ্বাপদসংকুল বনভূমি। কিন্তু, বাঘ-সাপ-কুমিরের আস্তানা এই ম্যানগ্রোভ বনরাজি মানুষের আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। সুদূর অতীতে যে এখানে মানুষের বাস ছিল তার ইতস্তত বহু প্রমাণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেই অতীত ইতিহাসের কথা এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। পণ্ডিতদের ভাষ্য হল, নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর শেষমেষ সাহেব জলদস্যুদের চরম উৎপাতে এ অঞ্চলের মনুষ্যবসতির অতীত ইতিহাস একসময় সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে দেখা গেল অরণ্য তার অধিকার পুরোপুরি ফিরে পেয়েছে এই ভূখণ্ডে।

এর পরবর্তী সময়ে ফের নতুন করে মনুষ্যবাসের সূত্রপাত হয়ে এই বনাঞ্চলে। ১৭৫৭-এর পর পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দখল নেয় সুন্দরবনের। ১৭৭১ সালে কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেল বনাঞ্চলের একটা বড় অংশকে ভাগ ভাগ করে তুলে দেন কিছু ভাগ্যান্বেষী হবু জমিদারের হাতে। উদ্দেশ্য বন কেটে বিক্রি ও তার পরে হাসিল জমিতে বসত গড়ে তার থেকে খাজনা আদায়ের পথ তৈরি করা।

সেই বন কেটে বসত তৈরির কাজ হাতে কলমে শুরু হল ১৭৮১ সালে, যশোরের কালেক্টর টিলম্যান হেংকেল-এর নেতৃত্বে। ১৮৭৩ সালের মধ্যেই দেখা গেল, এলোপাতাড়ি গাছ কাটায় বনাঞ্চল পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে হাসনাবাদ, ভাঙর, হারোয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর ও সাগর এলাকায়। এরপর ১৮৭৫-৭৬ সাল নাগাদ, তখনও লিজ না দেয়া বাকি বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত করে তুলে দেয়া হয় বনদফতরের হাতে।

কিন্তু ততদিনে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ভাগ্যান্বেষী মানুষের ঢল নেমেছে বনাঞ্চলের দিকে। মূলধারার বিপুল জনগোষ্ঠীর নিচের সারির ভাগ্যতাড়িত মানুষেরা এসে নতুন জীবনের খোঁজে ভিড় করছেন সুন্দরবনে। তাঁদের পেছন পেছন আবার তাঁদের পরিশ্রমের ফসল দখল করবার জন্য এসে হাজির হচ্ছেন সুযোগসন্ধানী ভাগ্যান্বেষীর দল। এই দুয়ের দাপটে ক্রমেই দক্ষিণদিকে সংকুচিত হয়ে চলেছে তখন সুন্দরবন। ১৯৩৯ সালের হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, বনকে নিশ্চিহ্ন করে বসত গড়ে উঠেছে সন্দেশখালি, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, কুলতলি, গোসাবার মত অঞ্চলেও।

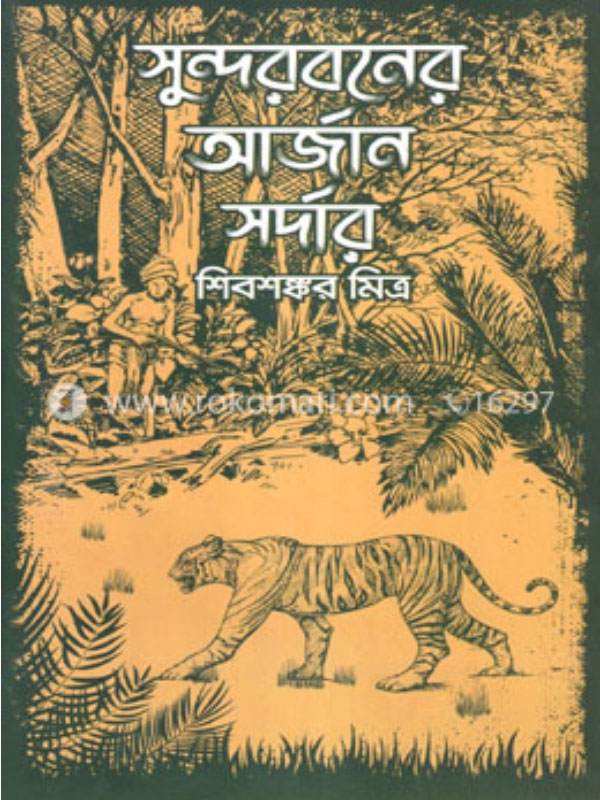

একদিকে অরণ্যকে ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন করে, আবার অন্যদিকে তারই ভরসায় থেকে যে বিপুল জনগোষ্ঠী এই বনভূমিকে নিজেদের ঘর বানিয়েছিল, তাঁদের সুখদুঃখের জীবনকে নিয়ে যে মুষ্টিমেয় বাঙালি সাহিত্যিক গভীরভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় শ্রী মনোজ বসু ও শ্রী শিবশংকর মিত্রকে। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা সুন্দরবনের প্রকৃতি ও মনুষ্যসমাজের ছবি ধরেছেন তাঁদের দুটি উপন্যাসে। প্রথমটি মনোজ বসুর “বন কেটে বসত” ও দ্বিতীয়টি শিবশংকর মিত্রের “সুন্দরবনের আর্জান সর্দার।” সম্পূর্ণ ভিন্নস্বাদ ও আঙ্গিকের এই উপন্যাসদুটি এক অর্থে একে অন্যের পরিপূরক। দুটি কাহিনী একত্রে এই বনভূমির মনুষ্যসমাজটির অন্দরবাহিরের একটা চিত্র ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। জীবনধারণ ও পরিণতির সেই সম্পূর্ণ ছবিটির একটি আভাস দিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বন কেটে বসত-মনোজ বসু

আধুনিক মানুষের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে যে, যখনই কোন সমাজ নতুন সম্ভাবনাময় ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়েছে তখন সেখানে ঘাঁটি গড়বার ভিৎ কাটবার কাজে এসে যোগ দিয়েছে সে সমাজের নীচের স্তরের হেরে যাওয়া মানুষের দল। কয়েদির দল, নির্বাসিত মানুষেরা, বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ভবঘুরের দল, ভাগ্যতাড়িত ভাগ্যান্বেষীরা কখনো রাজশক্তির তাড়নায়, কখনো ভয়ে, কখনো বিদ্বেষে আবার কখনো বা হতাশার তাড়নায় জীবনকে আর একটা সুযোগ দেবার জন্য মূলধারার নিশ্চিন্ত ঘাট ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে সদ্য গড়ে উঠতে থাকা অপরীক্ষিত উপনিবেশের আঘাটায়। আশৈশব পরিচিত সমাজে জীবনযুদ্ধে ক্রমাগত হেরে হেরে তারা তখন বেপরোয়া। সেই বেপরোয়ামিই তাদের অপরিচিত মাটিতে শেকড় ছড়াবার শক্তি জুগিয়েছে।

তারপর নির্মম, অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে, দলে দলে মশামাছির মত প্রাণ দিয়ে ধীরে ধীরে বাসযোগ্য করে তুলেছে তারা সেই নতুন উপনিবেশকে। সে কাজ শেষ হয়ে গেলে তাদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলবার জন্য সে ভূমিতে এসে পৌঁছেছে সমাজের উচ্চকোটির শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষের দল। ভাগ্যসন্ধানীদের পরিশ্রমে গড়ে তোলা নতুন সমাজের দখল নিয়েছে সুযোগসন্ধানীরা। আর, তাদের অধিকারকে মাথা পেতে নিয়ে কারিগর মানুষেরা হয় ফের বরণ করে নিয়েছে তাদেরই পরিশ্রমে গড়ে তোলা নতুন বাসভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব, আর যারা তা করতে অস্বীকার করেছে তারা ফের পাড়ি জমিয়েছে অন্য কোন নতুন উপনিবেশের সন্ধানে। তাদের চেষ্টা সফল হলে, কিছুকাল বাদে ফের সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেই নতুন উপনিবেশেও। ক্রমাগত চলতে থাকা এই সামাজিক প্রসেসের ফলে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে নতুন উপনিবেশের কলেবর। এইভাবে তৈরি হয়েছে আমেরিকার বিশাল ‘মহান’ সভ্যতা থেকে শুরু করে ভারতের বৃটিশ উপনিবেশ অবধি বহু আধুনিক উপনিবেশই।

মনোজ বসু, সুন্দরবনে ‘মানষেলা’ বা মানুষের বসতির প্রসারের ইতিহাসকেও এই ইতিহাসপরীক্ষিত পদ্ধতিটিরই পুনরাবৃত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর ‘বন কেটে বসত’ উপন্যাসে। তাঁর নায়ক জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া একজন মানুষ। পরিবারের ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই তার। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবার মত মন বা কবজির জো্র থাকা দূরস্থান, কারো কাছে জোরগলায় নিজের দাবি বা বিরক্তিটুকু জানাবারও ক্ষমতা নেই তার। আবাল্য পরিচিত সমাজে শুধুমাত্র একটু ডালভাত খেয়ে শান্তিতে থাকবার স্বপ্নটুকু নিয়ে এর তার দোরে ঠোকর খেতে খেতেও ঘর ছেড়ে অচেনা দুনিয়ায় পা বাড়াবার ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিল সে। সুন্দরবনের গভীরে কোন এক কোকিলবাড়ির বাসিন্দা হাতুড়ে ডাক্তার মনোহরের সাদর আমন্ত্রণকেও পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর একদিন যখন সে আবিষ্কার করল, পরিচিত একটি মেয়েকে তার অভাবজনিত অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার আজন্মপরিচিত সমাজ কীভাবে বেশ্যাবৃত্তিতে নামিয়ে দিয়েছে, সেদিন প্রথম এক গভীর নিরাপত্তাহীনতার শিকার হল এই ব্যর্থ মানুষটি। তার অভাবগ্রস্ত ঘরেও যে রয়েছে বিধবা বোনটি আর তরুণী স্ত্রী। নিজের সমাজের প্রতি বিশ্বাস হারানো মানুষটি এইবারে মরিয়া হয়ে মুখ ফেরাল সেই অঞ্চলের দিকে যেখানে এখনো তার মূলধারার সমাজের থাবা গিয়ে পৌঁছোয় নি। এখানে তো আর কিছু হল না, হয়তো সেখানে গেলে মিলে যেতে পারে দুবেলা সসম্মানে খাদ্য জোটাবার মত রোজগার! আর না মেলে তো এখানে যে হাল হয়েছে তার চেয়ে খারাপ তো আর কিছু হবে না!

অতএব শহর ছেড়ে, স্ত্রী ও বোনের সংসর্গ ত্যাগ করে গগন চলল ভাটির দেশে, কোকিলবাড়ির মনোহর ডাক্তারের অজানা আস্তানার খোঁজে। আর, তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের চোখে ভর করে পাঠকও রওনা দিলেন বাদা অঞ্চলের দিকে, যেখানে “হাত পঞ্চাশেক বন হাসিল করে খান পাঁচসাত চালাঘর তুলে দেদার গ্রাম বসিয়ে গেছে। নামের তো মা বাপ নেই—কাক, কোকিল যাহোক একটা নাম গছিয়ে দিলেই হল।” সেই সদ্য বাদা কেটে আবাদ হওয়া দেশে গগন চলল, এজেন্ট অব চেঞ্জ-এর এক উদাহরণ হয়ে। তার হাতে সেই বিজন অরণ্যভূমির খানিক এলাকার বদলে যাওয়া ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসেবে তার নিজের বদলে যাবার আনুপূর্বিক বিবরণে এইবারে গ্রথিত হবে সুন্দরবনে আধুনিক মনুষ্য উপনিবেশ স্থাপনের বিস্তৃত প্রক্রিয়াটির একটি নমুনা সমীক্ষা।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজে যাঁরা নিজের শর্তে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা ধরেন সেই মুষ্টিমেয় মানুষকে যদি প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে সেই মানুষগুলির আরোপিত শর্তে যে বাকি সমস্ত মানুষেরা বেঁচে থাকেন তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলা যাতে পারে। গগন একেবারেই সেই দুনম্বর দলটাতে পড়ত। মূলধারার সমাজে যে পরনির্ভরশীলতা তার পরাজয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল, বাদাবনের সমাজে এসেও প্রথম প্রথম তার ব্যতিক্রম হয়নি। কোকিলবাড়ির মনোহর ডাক্তারের খিদমতগারি, হাতুড়ে ডাক্তারি, সম্পন্ন চাষীদের দানের ভরসায় মাস্টারি ইত্যাদি নানান চেষ্টায় ব্যর্থ হতে হতে আবার যখন তার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এ উপন্যাসের আর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জগা। জীবনে সে কারো ধার ধারে না। সম্পূর্ণ নিজের ভরসায় বেঁচে থাকা জগা সুন্দরবন দাপিয়ে বেড়ায় যেমন খুশি ঢঙ-য়ে। লোকে তার ক্ষমতার কদর করে, কিন্তু অন্যের শর্তে নিজের দক্ষতাকে বিক্রি করতেও সে নারাজ। গগনের দশা দেখে একরকম দয়াপরবশ হয়েই সে তাকে সাহায্য করতে এলো। সাঁইতলার একখণ্ড জমিতে মাছের ঘেরি তৈরি করে গগনকে সে তার মালিক বানাল। এরপর, মূলত জগার ওপর নির্ভর করে হরেক সদুপায়-অসদুপায় অবলম্বন করে গগন তার মাছের ব্যাবসা বড় করে তোলে সাঁইতলায়।

ব্যবসাটি জমে ওঠবার পর একদিন তার স্ত্রী বিনোদিনী ও বোন চারুবালা এসে তার কাছে হাজির হয়েছিলো। মূলধারার সংস্কৃতির বাহক এই দুটি মানুষ গগনের আলাঘরের রূপ বদলে দেয়। যা ছিল এক আদিম বনের পাশে বসত গড়ে থাকা কিছু উদ্দাম মানুষের কাজকর্ম ও বিশ্রামের ঘাঁটি, তা এবারে বদলে গেল মফস্বলের গৃহস্থবাড়িতে। তার আইনকানুন, রকমসকম সবই গগনের সঙ্গী জগা-বলাইদের মত মানুষদের একেবারেই অচেনা। যা ছিল বন কেটে বসত, তার গায়ে এইবারে ফুটে বেরোতে শুরু করল নাগরিক সংক্রমণের চিহ্ন।

একটা বার্তা বিনোদিনীদের আচরণ থেকে শুরুতেই পরিষ্কার বুঝে গিয়েছিলো গগন ও তার দলবল। সেটা হল এইবার থেকে আর নিজের শর্তে জীবনযাপন করা চলবে না এখানে। বেঁচে থাকতে হবে নগরসমাজের এই দুই প্রতিভূর আরোপিত শর্ত মেনে নিয়েই। এই পরিবর্তনটুকু মেনে নিতে গগনের কোন সমস্যা হয় নি। স্ত্রীর আঁচলের তলায় তার চিরপরিচিত বাসাটিতে ফিরে গিয়ে সে বরং হারিয়ে পাওয়া পারিবারিক ও দাম্পত্যসুখে ফের মজে যায়। সে সুখের জন্য নিজের উদ্দাম, স্বাধীন জীবনকে ত্যাগ করতে তার একবিন্দু দ্বিধা হয় নি। কিন্তু বিরক্ত হয়েছিলো জগা। নিজের জীবনকে আমূল বদলে ফেলে অন্যের শাসণ মেনে নেয়া গৃহপালিত জীবন তার চরিত্রে নেই। গগনের ঘেরির সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাঙনের সেই শুরু।

মূলধারার সভ্যতার আক্রমণ শুধু পারিবারিক জীবনযাত্রা ও আচরণবিধির দখল নিয়েই শেষ হয়নি। বরং তা ছিল মূল দখল অভিযানের উদ্যোগপর্ব মাত্র। হানার দ্বিতীয় পর্বে গগন, জগাদের পরিশ্রমের ফসল ঘেরিটি দখল করবার জন্য মাঠে নামল বিনোদিনীদের ভাই সুযোগসন্ধানী ধূর্ত মানুষ নগেনশশী। এলাকার বড় ঘেরিদার চৌধুরিদের সঙ্গে সাঁট করে সে কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে তার বিশেষ কোন সমস্যাই হল না।

পারিবারিক জীবনে ঘরণীর অধীনতা মেনে নিলেও কর্মজীবনে ফের একবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে বদলে যেতে আপত্তি ছিল গগনের। সেখানে নিজের শর্তে বেঁচে থাকবার স্বাদ সে পেয়ে গেছে। লড়াই দেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা সে করেছিল বটে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। নগেনশশীর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। চেষ্টা করেছিল জগারাও। ভবঘুরে মহেশ গুণীন যখন, মূলধারার সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে, সমুদ্রের কাছাকাছি, সদ্য জেগে ওঠা কেশোডাঙার চরের খবর দিল এসে তাদের, বলল, “বড়লোকের বিষনজর লেগেছে, এ সাঁইতলা জায়গায় মজা নেই। সাপের ফনায় বিষ, আর মানুষের নজরে বিষ। কোনদিন আর এখানে সোয়াস্তি পাবে না।”, তখন শুনতে শুনতে তারা সবাই দোমনা হয়ে উঠলেও জগা জেদ ধরেছিলো, “হবে না ঠাকুর। আগে এদের তাড়াবো আমরা সাঁইতলা থেকে। তাড়িয়ে দিয়ে তারপর যেতে হয় যাব।”

কিন্তু ইতিহাসের ধারাও প্রকৃতির আইনের মতই আমোঘ ও একমুখি। তাকে বদলানোর সাধ্য কারো হাতে থাকে না। সেই নিয়ম মেনেই শহর ক্রমাগত বেড়ে ওঠে; বন কেটে বসত হয়, বসত হয় গ্রাম, তারপর শহর প্রসারিত হয়ে দখলে নেয় গ্রামকে। সেই নিয়ম মেনেই বন কেটে তাদের তৈরি বসতকে নগরায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তখন সেখানে হাজির হয়েছে চারু-বিনোদিনী-নগেনশশীর দল। আর, এইবারে পরবর্তী মানষেলার জমি খুঁজতে যাবার দায়িত্ব পড়েছে এ কাজের জন্য ইতিহাসনির্দিষ্ট মানুষ জগা, বলাই, মহেশ গুণীনদের ওপরে। অতএব জগা বলাইদের প্রতিবাদে লাভ হল না কিছুই। মহেশ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “তাড়িয়ে কী লাভ? একজন গেলে দশজন এসে পড়বে। রাস্তা হয়ে গেল, কলের গাড়ি এসে যাচ্ছে, মানুষের গাদি লেগে যাবে।”

চুরি করা নৌকায় অতএব জগারা-বলাইরা চলল নতুন উপনিবেশের সন্ধানে। সঙ্গে গেল আরো একটি স্থানীয় পরিবার, এবং এসকেপিস্ট মানুষ গগন। তার পরিশ্রমের ফসল মাছের ঘেরিটির দখল নিয়েছে বাইরের সমাজ থেকে আসা নগেনশশী। নাগরিক দখলদারের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতার কৌশল তার কোনদিনই জানা ছিল না। কিন্তু নিজের অধিকারের রাজত্বে প্রজা হয়ে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে তার ছিল না। জগাদের সঙ্গে অচেনার উদ্দেশ্যে সে-ও তাই নৌকা ভাসাল। আর, নিয়তির অমোঘ ইঙ্গিত হয়ে তাদেরই সঙ্গে নৌকা বেয়ে চলল, মূলধারার সমাজ থেকে আসা দুই নারী, বিনোদিনী ও চারু। এ অভিযানের দুই প্রধান পুরুষের সঙ্গে ভালোবাসার ঘর বাঁধবে তারা কেশোডাঙার চরে। মূলধারার সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেই বিজনভূমিতে তারা, পরবর্তী কোন সময়ে এই স্থানটির শহর হয়ে ওঠবার প্রস্তুতি সেরে রাখবে।

প্রশ্ন উঠবে, নিজেদের অধিকার বজায় রাখবার জন্য জগা গগনরা লড়াই করল না কেন? সেটাই কি প্রকৃত মানুষের লক্ষণ নয়? লেখক কেন তাদের পলায়নী মনোবৃত্তির মানুষ হিসেবে গড়লেন? এর উত্তরে বলা যায়, সে লড়াইয়ে লাভ হত না কোনো। কারণ, অরণ্য থেকে প্রথমে গ্রাম ও গ্রাম থেকে নগরে এই বদলে যাওয়াটাই ইতিহাসের সারসত্য। এ উপন্যাসের গগন, জগা, বলাইরা কেউ ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেখকের ইচ্ছায় তারা যদি ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই করতও তাহলেও ফল হত না কোনো। নগর তাদের গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় অন্য একদল লোক পাঠাত নতুন উপনিবেশের সন্ধানে। একে মেনে নিয়ে নিজেদের নিয়তিনির্দিষ্ট ভূমিকাটাকে ফের একবার পালন করতে যাওয়া ছাড়া তাই আর কোন উপায় ছিল না ইতিহাসের ক্রীড়ণক এই মানুষগুলির সামনে। অতএব সেই কাজেই তারা রত হল।

“সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের বসতি বেড়ে ওঠবার মধ্যে নগরায়ণের ইতিহাসনির্দিষ্ট পদ্ধতিটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে”-এহেন একটি বৌদ্ধিক উপপাদ্যের ক্ষেত্রসমীক্ষাজাত প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এ উপন্যাসটিকে। কিন্তু তার চরিত্রেরা বড় বেশি রক্তমাংসের। তাদের ভালোমানুষী, বদমায়েশি, রাগ, অনুরাগ এই সবকিছু নিয়ে হৃদয়ের পথ বেয়ে বয়ে চলে ঘটনাস্রোত। তার শেষ হয় এসে সমুদ্র থেকে সদ্য মাথা জাগানো এক বনময় চড়ায়, যেখানে শহরের থাবা পৌঁছোবার কিছু দেরি আছে তখনও। সেখানে, অরণ্যরূপা ভয়ংকর সুন্দর প্রকৃতিকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে তারপর ঘর বাঁধে নারীপুরুষ। ইতিহাস তার কাজ করে করুক। কিন্তু যতদিন না নিয়তি এখানেও এসে তাদের খুঁজে নেয় সেই কটা দিন তারা আনন্দে কাটাবে এই বিজনভূমিতে। বৈদিক যুগের মস্তিষ্কসর্বস্ব গুণবতী নারী তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, যে সুখ অক্ষয়, অব্যয় নয় তাতে আমার কাজ কী? মনোজ বসুর নারীপুরুষেরা তার বিপরীত পথে হেঁটে গেছে। হৃদয়কে অবলম্বন করে বারংবার তারা বন কেটে ক্ষণস্থায়ী বসত গড়ে তুলে চলেছে। প্রিয় নারীকে পাশে নিয়ে রুদ্রসুন্দর প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানোতেই তাদের সুখ। সে সুখ কতকাল স্থায়ী হবে, অথবা কোন উপায়ে তাকে চিরস্থায়ী করা যায় সে নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ঘটেনি কখনো।

সুন্দরবনের আর্জান সর্দার-শিবশংকর মিত্র

শিবশংকর মিত্রের ‘সুন্দরবনের আর্জান সর্দার’ নামের লেখাটি আবার সুন্দরবনকে দেখেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে। কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায়, এক বনবাসী শিকারী পুরুষের কঠোর অথচ রোমান্টিক জীবনযাপনে মজে গিয়ে কলম ধরেছেন লেখক। লেখার প্রাথমিক উদ্দেশ্য পাঠকের সঙ্গে সেই আপাদমস্তক অ্যাডভেঞ্চারাস ও রোমান্টিক জীবনের পরিচয়সাধন। সে উদ্দেশ্যের কথা পরিষ্কার হয়ে যায় আর্জান সর্দারের সঙ্গে তাঁর প্রথম দর্শনের সিনেম্যাটিক বিবরণীতে-

“মা—ঝি!—-মা-ঝি !”-গভীর অরণ্যে মানুষের গলা! তবে কি সুন্দরবনে বন্য-মানুষ আছে? আবার ডেকে ওঠে, -মা-ঝি—মা-ঝি! দেখি, ছোটো একটি মানুষ বনের ভেতর থেকে এগিয়ে এসে হাত ইশারা করে ডাকছে। কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা মনে পড়ে গেল। তবে কি সেই কাপালিক আজও বেঁচে আছে! আজও সে ঘুরে বেড়ায় সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে নরবলির সন্ধানে!”

লেখার প্রথম অধ্যায়ে নায়কের চরিত্রের সঙ্গে এহেন নাটকীয় মোলাকাতে সিরিয়াস পাঠকের কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হতে পারে বইকি। প্রথম অধ্যায় শেষ হচ্ছে এই বাক্যটি দিয়ে—

“—এই দুর্জয় ছোট্ট মানুষটি আজও হয়তো ঘুরে বেড়ায় মাথায় গামছা জড়িয়ে, হাতে বে-পাশী বন্দুক ঝুলিয়ে, স্থির সন্ধানী ও অপলক দৃষ্টিতে-সুন্দরবনের রন্ধ্রে, ব্যাঘ্রের ‘আঁটি’ ও ঘাঁটির সন্ধানে।”

বনজঙ্গল নিয়ে আরো একটি কিশোরপাঠ্য ‘রোমাঞ্চকর অভিযান’-এর সূত্রপাত হল বলে মনে সন্দেহ জাগে এই শুরুর অধ্যায়টি পড়ে। কিন্তু পরের অধ্যায় থেকে দেখা যায়, গল্পের চাল বদলে গেছে। সুন্দরবনের সঙ্গে সুদীর্ঘ পরিচয়ের দিনগুলিতে লেখকের বিজ্ঞানিসুলভ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে এ দিগরের স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবনের যে খুঁটিনাটিগুলি ধরা দিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে এখানকার ভূমিপুত্রদের জীবনযাত্রার ওপরে একটি সুগঠিত ও সুললিত তথ্যচিত্রে বদলে যাচ্ছে লেখাটি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন আর্জান সর্দার।

কাহিনীর সূচনা হয় যখন, আর্জান তখন পিতৃহীন বালকমাত্র, আর সমাপ্তি যখন ঘটে তখন সে মধ্যবয়সী এক পরিণত শিকারী। আর এই কয়েকটি বছরের গল্প বলতে গিয়ে ছোট ছোট আঁচড়ে গড়ে ওঠে অজস্র চরিত্রের মিছিল। বাদার বাঘ আর আবাদের দারিদ্র্য এই দুয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কাহিনীর বালকবালিকারা যুবকযুবতী হয়, অভাবমলিন সংসারের মুহূর্তের জন্য হলেও আলোর ইশারা দিয়ে যায় ভালোবাসা। জীবন্ত হয়ে ওঠে ভয়াল অথচ সুন্দর অরণ্য ও তার না-মানুষ বাসিন্দাদের ছবি।

বন থেকে রসদ সংগ্রহ করেই এখানকার ভূমিপুত্রদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের বন্দোবস্ত হয়। মাঝে মাঝে তার জন্য কিছু দুর্ভাগাকে জীবন দিয়ে মূল্যও চোকাতে হয় অবশ্য। কিন্তু তাতে তারা পিছপা নয়। প্রয়োজনে গভীর অরণ্যে খালি হাতে বাঘকে চ্যালেঞ্জ করবার ক্ষমতা ধরে তারা। আক্রমণোদ্যত বাঘের মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসে তার চোখে চোখ রেখে নিজেদের চিৎকারে তার গর্জনকে ডুবিয়ে দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। আবার কখনো বা সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে নিজেদের প্রাণ খোয়ায়। জীবনযুদ্ধ শব্দটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি এই অরণ্যমাতৃক ভূমিতে। সে যুদ্ধ কেবল বাঘ বা অনাহারের মত প্রিডেটরের সঙ্গেই নয়। সে ছাড়াও তাদের নিয়ত সংগ্রামের প্রতিপক্ষ হয় কখনো অরণ্যদৈত্য নামে পরিচিত আকস্মিক সমুদ্রঝড় আবার কখনো বনপ্রহরী পেট্রল পুলিশ ‘পিটেল’–এর দল। এদের সকলকে স্বীকার করে নিয়ে, এদের সঙ্গে সহাবস্থান করেই এখানকার ভূমিপুত্রদের জন্ম-মৃত্যু-প্রেম-অপ্রেমের জীবন।

এ লেখায় তথ্যনিষ্ঠতার পাশাপাশি সিনেম্যাটিক রোমান্টিকতার সহাবস্থান ঘটানো হয়েছে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায়। অনাড়ম্বর, চাতুরীবিহীন ভাষায় গড়ে উঠেছে স্মরণীয় সব চিত্রকল্প—কখনো পৌষের শীতের রাতে, দু মুখ খোলা নদীর একমুখে জাল খাটিয়ে রেখে, গায়ের ওপর তালপাতা চাপা দিয়ে ডিঙিতে ঘুমিয়ে থাকে এক পুরুষ ও তার নাবালক সঙ্গী; কখনো লাফ দিয়ে ওঠা বাঘের মাথায় মধুর হাঁড়ি ভেঙে তাকে নাকাল করে লাঠি হাতে তাড়া করে যায় দুর্দম কোন মানুষ, আবার কখনো চোখের পলকে ঝোপের থেকে উড়ে এসে এক কামড়ে মট করে শিকারের ঘাড় ভেঙে উধাও হয়ে যায় কালান্তক বাঘ। এমনি অজস্র সব ছবি বারংবার গড়ে উঠেছে গোটা লেখাটি জুড়ে।

একট তুলনামূলক প্রতিবেদন

বাইরে দাঁড়ানো দর্শকের চোখে যে গাড়িটি গতিশীল, গাড়ির ভেতরে বসা দর্শক সে গাড়িটিকেই স্থির দেখেন। একটু খেয়াল করে দেখলে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসদুটিতেও একই জীবনের এই দুরকম ইন্টারপ্রিটেশন চোখে পড়বে।

বহিরাগত দর্শকের চোখে সুন্দরবনকে দেখেছেন মনোজ বসু। তাঁর লেখা আলোচ্য উপন্যাসটিতে সুন্দরবনবাসী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটির অভাব রয়েছে। লেখকের সন্ধানী চোখ ঘোরাফেরা করেছে বনের ধারে গড়ে ওঠা একটি মাছের ঘেরি ও তার আলাঘরের আশেপাশে, সদ্য গঞ্জ হয়ে উঠতে থাকা কিছু এলাকার হাটেবাজারে, নদীর যাত্রাপথে। তার বাইরে ছড়িয়ে থাকা সুবিপুল অরণ্যভূমিতে মানুষে-পশুতে মিশে যে জীবনস্রোত সতত বহমান তার খোঁজ বিশেষ দেয়া নেই এ উপন্যাসে। অন্যদিকে আবার স্থানীয় মাছমারা, বাউলে, মাঝিমাল্লাদের জীবনযাত্রার পাশাপাশি বাইরে থেকে এখানে বাস করতে আসা উচ্চবর্ণীয় দখলদার, মূলধারার জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া সাধারণ মানুষদের ছবিগুলি ফুটে উঠেছে নিখুঁত বর্ণনার প্রসাদগুণে। বহিরাগত লেখকের বিহঙ্গমদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এ অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্রুত ও ইরিভার্সিবল বদলের ছবিটি। বন কেটে বসত, ও বসত থেকে একটি জনপদের ক্রমেই নগরায়ণের অভিমুখে যাত্রার দলিল হয়ে উঠেছে তাঁর ‘বন কেটে বসত।’

পক্ষান্তরে, ‘বন কেটে বসত’-এর কাছাকাছি সময়ে সৃষ্ট ‘সুন্দরবনের আর্জান সর্দার’ লেখাটি কিন্তু একেবারেই সুন্দরবনের ইনসাইডার স্টোরি। অন্য উপন্যাসটির মত এখানে কোন বহিরাগত এজেন্ট অব চেঞ্জের অমোঘ উপস্থিতি নেই। লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়টিতে কালপরিবর্তনের কোন ছাপ বা প্রভাব পড়েনি সুন্দরবনের জীবনের ভেতরে বসে দেখা এ লেখার দেহে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে একইভাবে যুদ্ধ ও ভালোবাসাবাসি করে গিয়েছে তার কোলে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলি। সে সম্পর্কের রসায়নকে বদলে দিতে পারেনি বহিরাগত নগরসভ্যতার থাবা। যদিও আধুনিক যুগের প্রতিভূ আগ্নেয়াস্ত্র, মোটরচালিত নৌকা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে এখানে, কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার জীবন-মৃত্যুর বাঁধনের যে গল্প উঠে এসেছে এই কাহিনীতে, তা চিরস্থির ও অপরিবর্তনীয়। সেই জন্যেই গল্পের শুরুর বাঘশিকারীটি গল্পের শেষেও সেই বাঘ শিকারীই থেকে যায়। গল্প শেষ হবার বহু বছর পরেও সেই শিকারীকে সেই একই রূপে কল্পনা করেন লেখক (যার বিবরণ ৩ নং পরিচ্ছেদের শুরুতেই দিয়েছি)।

প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কোনটা সত্যি। মনোজ বসুর কলমে ধরা পড়া দ্রুত বদলে যেতে থাকা সুন্দরবন, নাকি শিবশংকর মিত্রের কলমে ধরা পড়া পরিবর্তনহীন সুন্দরবন? লেখাদুটির জন্মকাল থেকে কয়েক দশক ভবিষ্যতে বসে আজ এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন নয়। যে পরিবর্তনকে নথীভূক্ত করে রেখে গিয়েছেন মনোজ বসু, তার সত্যতার প্রমাণ দেয় আজকের পরিবর্তিত সুন্দরবন। বসতির আক্রমণে বন সেখানে আজ মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। কালিন্দীর ধারে হিঙ্গলগঞ্জ, ডাঁসা নদীর ধারে রাধানগর কিংবা ঠাকুরানীর তীর ছাড়িয়ে আরো ভেতরে ছড়িয়ে থাকা দেবীপুর গ্রামে আজ স্বচ্ছন্দে পৌঁছে যাওয়া যায় মোটরযানে চেপে। কালিন্দীর তীরে বিস্তীর্ণ ইঁটভাটার বাঁধ, কিংবা ডাঁসার পাড় ধরে ধরে ছড়িয়ে থাকা বৃক্ষহীন গোচারণক্ষেত্রগুলির ধার ধরে ঘুরে বেড়াই যখন, তখন সেইখানে এককালে অনতিদূর অতীতে দাঁড়িয়ে থাকা অরণ্যভূমির সাক্ষ্য দেয় ক্বচিৎ চোখে পড়া দু একটি একক বাইন বা গেঁওয়ার গাছ কিংবা কোনমতে টিঁকে থাকা দু একটি হরগোজার ঝোপ।

সেক্ষেত্রে শিবশংকরের লেখাটির সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তাঁর তৈরি ছবিগুলি যে নিখুঁত ও বাস্তবানুগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ লেখায় যে পরিবর্তনহীনতার চিহ্ন আছে তা তো বাস্তবানুগ নয়। কেন এমন হল? তবে কি এই অরণ্যভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ লেখক বাস্তব থেকে দূরে সরে গিয়ে গড়েছেন এমন এক স্বপ্নের বনভূমি, সময় যেখানে তার থাবা বসায় না! স্রষ্টার ক্রিয়েটিভ লিবার্টির সাহায্য নিয়ে, সময়কে পরাজিত করে চিরযৌবনা করে দিয়েছেন প্রিয় অরণ্যকে?

বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে দেখেছি, প্রিয় মানুষকে চিরস্থায়ী করে রাখবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁদের দেহের পরিবর্তন স্তব্ধ করে দিয়ে মমির সৃষ্টি করেছে মানুষ। তাতে সাধারণ অর্থে বাস্তবতার হানি ঘটলেও, একটা বড় লাভ হয়েছে উত্তরসূরী প্রজন্মের। সেই মমিটির মধ্যে দিয়ে হারিয়ে যাওয়া এক সময়খণ্ডের খুঁটিনাটি তথ্যসম্বলিত স্থিরচিত্র পেয়েছে ভবিষ্যত প্রজন্ম। একদিন সুন্দরবন হয়তো হারিয়ে যাবে। হয়তো ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের গোটাটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে নিকটবর্তী শহরেরা বা তাদের উত্তরসূরী কোন আধুনিক মহানগর। সেইদিন সেই ভবিষ্যতের বসতির নাগরিকের কাছে এ কাহিনী অতীতের একটি জীবন্ত স্মৃতিখণ্ড হিসেবে সোনার চেয়ে দামি হয়ে থাকবে। সেই সময়ের কোন ইতিহাসের ক্লাশে পণ্ডিত ঐতিহাসিক হয়তো তাঁর ছাত্রদের পড়ে শোনাবেন অতীতকালের স্মৃতিস্বরূপ ‘আর্জান সর্দার’-এর এই কাব্যময় শব্দগুলি–

“বন তাকে ডাকে – তার নিবিড় ঘন সবুজ রঙে, তার নিদারুণ গভীর স্তব্ধতায়, তার ভীত পলাতক হরিণের পদশব্দে, তার হিংস্র বাঘের লোলুপ গর্জনে, তার নিঃসঙ্গ শিকারীর জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি বারুদের গন্ধের নেশায়।”

শেষ কথা

এক কথায়, অরণ্য ও মানুষের সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এক সাহসী ও রোমান্টিক জীবনযাত্রা এবং নগরসভ্যতার আক্রমণে তার ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলার এই দুটি কাহিনী পরস্পরের পরিপুরক হয়ে একটি দুই পর্বের সম্পূর্ণ বিবরণীর সৃষ্টি করেছে যার দুটি পর্বে রয়েছে যথাক্রমে এক বিশিষ্ট জীবনধারার কাব্যিক বিবরণ ও তার ধ্বংস হবার গদ্যময় আখ্যান।

ইতিহাস নিরপেক্ষ শাস্ত্র নয়। বিজয়ীর কলমেই তার সৃষ্টি। অতএব বিজয়ীর দর্শন ও মূল্যবোধ ইতিহাসকে তার নিজের রঙে রঞ্জিত করে রাখে। নগরসভ্যতার সঙ্গে জীবজগতের ধাত্রীস্বরূপা অরণ্যভূমির যে অসম যুদ্ধ আজও চলেছে, একদিন তার সমাপ্তি হবে। সে সময়ের ইতিহাস হয়তো বা বিজয়ী নগরেরই জয়গান গাইবে। বলিষ্ঠ অক্ষরে ঘোষণা করবে কেমন করে বাসের অযোগ্য অরণ্য পাহাড় মরুপ্রান্তরকে জয় করে মানুষকে এক নিরাপদ, আরামের জীবন দিয়েছেন নগরদেবতা। সেইদিন, পৃথিবীজোড়া নগরভূমির কোন অখ্যাত পুস্তকাগারের কোণায় এই দুটি কাহিনীকে খুঁজে পেয়ে কোন উত্তরসূরী যদি সামান্যক্ষণের জন্যও নগরের পূর্বজ এই অরণ্য ও তার বাসিন্দাদের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার সঙ্গী হতে পারেন, জানতে পারেন কেমনভাবে প্রতিপদে মৃত্যুকে সঙ্গী করেও জীবনকে সেলিব্রেট করতে জানতেন তাঁর পূর্বজেরা, আর কেমন করেই বা সেই জীবনযাত্রাকে ভেঙেচূরে দিয়ে তাঁদের বাসভূমিকে দখল করে নিয়েছিলো আগ্রাসী নগরসভ্যতা, সেদিন সম্পূর্ণ সার্থক হবে এই গ্রন্থগুলির সৃষ্টি। ভালো বই কখনো মরে না।

এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন