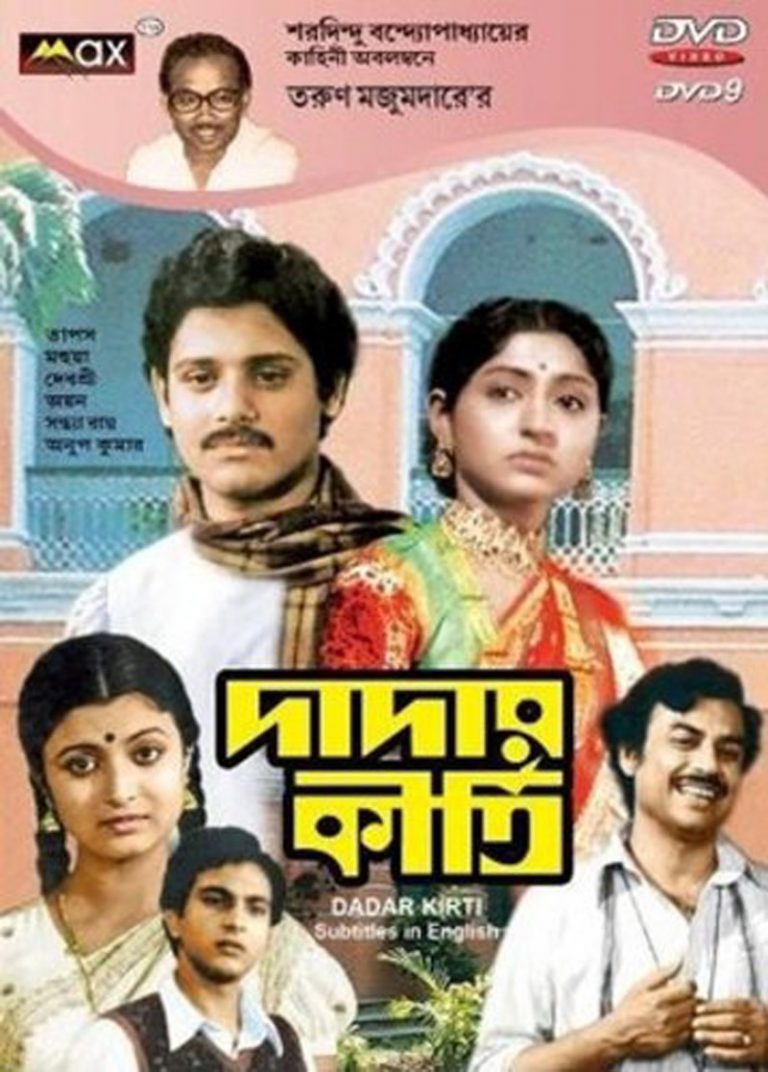

(‘দাদার কীর্তি’ ছবি নিয়ে একটি আলোচনা)

স্বাতী চট্টোপাধ্যায় ভৌমিক

‘কোথায়… কোথায়? বলি শুনছো? আয়, আয় হতভাগা, আয় তুই আমার সঙ্গে, আয়…আয়…’

‘ওমা! কী হয়েছে কী?’

‘কী হয়েছে? শুধোও, শুধোও তোমার গুনধর পুত্রটিকে! এটা…’

‘কী?’

‘কী এটা? ইউনিভার্সিটির মার্কশিট, বিএ পরীক্ষার নম্বর! তোমার আদরের দুলাল, কুলপ্রদীপ, রেকর্ড মার্ক পেয়ে ফেল করেছে!’

‘অ্যাঁ!’

‘অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ! এই দেখো… ইংরেজিতে কুড়ি, ইতিহাসে ছাব্বিশ, এবং ইকোনমিক্সে…’

‘কত?’

‘বারো! আবার পিট পিট করে তাকিয়ে আছে হতভাগা, থাবড়া মেরে তোর কানকো ফাটিয়ে দেবো!’

‘ওমা ও কী কথা! বালাই ষাট!’

‘বালাই? ষাট? বেরো… বেরো আমার চোখের সামনে থেকে, হতভাগাকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করলাম। শিয়ালদায় গিয়ে মুটেগিরি করুক গে যাক। উফফ… এই বংশের ছেলে হয়ে তিন তিনবার ফেল…উফফ! শোনো… ওকে আমি কলকাতা ছাড়া করবো। আজই আমি দাদাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওখানে গিয়ে ওখানকার কলেজে ভর্তি হোক। যদি পাশ করতে পারে ভালো, নইলে যেন জীবনে এ মুখো না হয়। হতভাগা… ঠিক হবে। তোর জন্যে… তোর জন্যে ওই পশ্চিমই ভালো।’

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে গোটা বাঙালি জাতি সেই যে কেদারের সঙ্গে পশ্চিমে শিমুলতলা রওনা হল, ৪২ বছর কেটে গেলেও তাদের আর ফেরা হলো না। বাবার হুকুমে জ্যেঠার বাড়ি গিয়ে পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছিল কেদার, ভাগ্যিশ! নাহলে বাঙালির অমন সাধের হাওয়া বদলের ঠিকানা কখনও ছবির জগতে উঠে আসতো কিনা জানা নেই। প্রয়াত পরিচালক তরুণ মজুমদার গ্রামবাংলা ও শহরতলির সঙ্গে যেভাবে প্রবাসী বাঙালিদের গল্পকে বেছে নিলেন তার ফলে শুধু যে একটা নতুন ধরণের জীবনযাত্রার গল্প উঠে এলো তাই নয়, বরং বঙ্গ জীবনের সেই চিরকালীন শান্ত, নরম ও মায়াময় দিকটিও নানাভাবে আজও আমাদের ফেলে আসা দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, আজও আয়না দেখতে সাহায্য করে। ষাট, সত্তর, আশির দশক ছিল বাঙালির দাপটের সময়। শুধু বাঙলা নয়, এ রাজ্যের বাইরেও সে সময় বঙ্গ সন্তানদের দাপট ছিল দেখার মতো। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যারিস্টার, মূলত এই তিন পেশায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি ভক্তি শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে উঠেছিল অচিরেই। তাই সেই দিক দিয়ে দেখলে প্রায় সমসাময়িক ছবি ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ ছবির সংলাপ অনুযায়ী শুধু কাশী নয়, বরং বিহারের ভাগলপুর, মধুপুর, রাঁচি, শিমুলতলার যে কোনও একটিকে বাঙালির সেকেন্ড হোম বলাই যেত সে সময়ে।

বাবা তো বার করে দিলেন কেদারকে। চট্টোপাধ্যায় বংশের কেউ কখনও এমন লজ্জাজনক নম্বর পায়নি বলে ধাক্কাটা তাঁর একটু জোরেই লেগেছিল। তবে তিনবার ফেল করেছে বলে জ্যেঠার বাড়িতে কেদারের স্নেহ ভালবাসার কোনও অভাব হলো না। সে যুগে অমন কত নিকটাত্মীয়, পরিজন, গ্রামতুতো কিংবা জ্ঞাতিগুষ্টির ছেলেপুলে পড়াশোনা করতে বা স্রেফ ফাঁকি দেবার অভিপ্রায়েই কাকা, পিসী, মামা, মাসীর বাড়িতে থেকে যেতো আর মানুষও হয়ে যেত তা গুনে শেষ করা যাবে না। সেখানে কেদার তো আপনজন। তাই তার পড়াশোনা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন মনে করেন না জ্যেঠিমা বা বৌদি কেউই। এরই মধ্যে পুজো এসে পড়ে।

কেদারকে পেয়ে ছন্দবাণী ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্লাবের মূল পান্ডা ভোম্বলদার ভারী ইচ্ছে জাগে সন্তুর বোকাসোকা ফুলদাকে নিয়ে একটু রগড় করার। এও সে সময়ের এক ধারা ছিল। ভালো হোক মন্দ হোক, কয়েক ঘর বাঙালি থাকলেই তাদের একটা ক্লাব হবে, অল্প বয়সীদের আড্ডা জমবে। আর সেখানে এমন প্র্যাক্টিকাল জোক করার জন্য কিছু লোক সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকবে। যদিও যে সে ক্লাবের সঙ্গে ছন্দবাণী ক্লাবের কোনও তুলনা হয় না। কারণ এ ক্লাবের কথাবার্তা সবই হয় ছন্দ মিলিয়ে। বলা বাহুল্য হুবহু এ প্রসঙ্গ মূল উপন্যাসে ছিল না। সেখানে ছিল কোটেশন ক্লাব। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসের নাম শুরুতে ছিল ‘প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত’, পরবর্তীতে তিনি নাম পাল্টে রাখেন ‘দাদার কীর্তি’। তবে বেঁচে থাকতে এই উপন্যাসকে দিনের আলো দেখতে দেননি তিনি। তার কারণ যাই হোক না কেন সে উপন্যাসের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায় ‘দাদার কীর্তি’ কাহিনী ও ছবির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ছবিতে তরুণবাবু কেদার ও সরস্বতীর মনে একে অপরের প্রতি মুগ্ধতার বীজ বোনার যে পরিসর তৈরি করেছেন তা দর্শক মাত্রকেই আবেশে জড়িয়ে রাখে। উপন্যাসে কাহিনীর বিন্যাস হয়েছে কেদারের প্রেমে পড়ার পর, কিন্তু সেখানে গল্পের মেজাজ অন্যরকম। আশির দশকে সে গল্পকে যেভাবে তরুণবাবু নিয়ে এসেছেন, প্রয়োজনে গল্পের এদিক ওদিক করে চরিত্র বাড়িয়ে একটি নিটোল গল্পের জন্ম দিয়েছেন তার জন্য মুগ্ধতা ছাড়া আর কোনও ভাব মনে আনা মুশকিল। ইদানিং সাহিত্য থেকে ছবি বা সিরিজ করার যে ঝোঁক হয়েছে তাতে আর কিছু থাক না থাক গল্পের চোদ্দটা বেজে যাবার সবরকম সম্ভাবনা থেকেই যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু ‘দাদার কীর্তি’ দেখলে বোঝা যায় উপন্যাসকে হুবহু পর্দায় এনে না ফেলেও তাতে নিজস্বতার মিশ্রনে এক অন্য উচ্চতার সাহিত্যের জন্ম দেওয়া সম্ভব। সেই কারণেই আমার চোখে তরুণবাবুর পরিচালনায় সেরা ছবি অবশ্যই ‘দাদার কীর্তি’। ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’, ‘ফুলেশ্বরী’, ‘পলাতক’, ‘গণদেবতা’ এই সব ছবিকে মাথায় রেখেই বলছি এ কথা। এই প্রতিটি ছবিই আমার ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় বরাবর থাকবে। কিন্তু ‘দাদার কীর্তি’ যেন অনন্য এবং তুলনাহীন।

পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সরস্বতীর চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অভিনয় ও ‘বঁধূ কোন আলো’ গানের সঙ্গে নাচ আজও ভোলা যায় না যেন। অন্য যে কোনও নৃত্যনাট্য দেখাতে পারতেন পরিচালক। চিত্রাঙ্গদাই কেন? কারণ চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে সরস্বতীর মনোজগতেও যে অর্জুনের প্রবেশ ঘটেছে। আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তার ব্যক্তিত্বে। ভালবাসা কীভাবে পাল্টে দেয় একটা মানুষকে এ ছবি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সে যুগের সরল জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য থাকলেও আড়ম্বর ছিল না কোথাও, এ ছবি যেন বাংলার সেই চিরকেলে আটপৌরে নিজস্বতাকেই তুলে ধরে। এমনই তো ছিল বাঙালি! সকালে উঠে শরীরচর্চা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাড়ি থেকে ভেসে আসতো রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তর সুর, ওদিকে বারো মাসে তেরো পার্বণের ভিড়ে দোল হোক বা দুর্গোৎসব বাঙালি ক্লাব মেতে থাকতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে। শেষ দশ-বারো বছরে এ ব্যাপারটা প্রায় উঠে যেতে বসেছে, কারণ সম্ভবত ব্যস্ততা আর সর্বক্ষণের এই ইঁদুর দৌড়। সে সময় বোধ করি এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। তাই আদালতের দুঁদে উকিল পরিতোষবাবু চাণক্যর ভূমিকায় মহড়া দিতে দিতে অনায়াসেই মক্কেলদের অন্য উকিল দেখে নিতে বলতে পারেন, আর পিছনে রব ওঠে ‘সাধু সাধু’! এমনই তো ছিল বাঙালি, লক্ষ্মীর চেয়ে তার কাছে সরস্বতীর কদর চিরকালই ছিল একটু বেশি। টাকা আর কালচারের মধ্যে সে অবলীলায় কালচারকে বেছে নিতে পারতো। তাই ভাগলপুরের পাণিপ্রার্থীর চিঠি পড়ে সরস্বতীর মা অবাক হন, ‘এ আবার কেমনতরো চিঠি, কেবলই টাকার কথা!’ এ মূল্যবোধ এ যুগে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে পেলেও তা নিঃসন্দেহে বড় কম।

এ ছবির একটা বড় পর্ব চলে চিঠি নিয়ে। এই মজাদার ব্যাপারটা এ যুগের ছেলেমেয়েদের জানার কথা নয়। চিঠির মতো ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন জিনিসকে মজাদার কেন বলছি? তার কারণ আছে। আশির দশক তো বটেই, এমনকি নব্বইতেও চিঠি জিনিসটা ব্রহ্মাস্ত্রের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। আজকের দিনে স্ক্রিনশটের যা মাহাত্ম্য সে যুগে চিঠির মাহাত্ম্য ছিল প্রায় তেমনই, বা তার চেয়ে কিছু বেশিই। প্রতিবেশী কন্যা পাড়ার বখাটে ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে, কিংবা অফিস কলিগের বিয়ে এমন একজনের সঙ্গে স্থির হয়েছে যার চরিত্র সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা আছে অথচ মুখে বলা যাবে না, ছেড়ে দেওয়া হলো একটি বেনামী চিঠি। ব্যস ওই এক চিঠিতেই কার্য উদ্ধার হয়ে যেত। তবে সবসময় এমন কূটকাচালি হতো তেমন নয়। প্রেমের চিঠি, বিরহের চিঠি, রাগ ভাঙাবার চিঠি, সত্য প্রকাশ করার চিঠি, প্রেম ভেঙে গেলে তারপর চিঠি সে এক চিঠিময় দিন ছিল বটে! ‘দাদার কীর্তি’ ছবির গল্প তেমনই কিছু চিঠির ওপর দাঁড়িয়ে। ভোম্বলদার হাতযশে মদনবাণে আক্রান্ত দীর্ঘ কবিতা (মান্না দে’র কণ্ঠে অসামান্য গানটির কথা শরদিন্দুবাবুর, সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের) সরস্বতীর চিঠি হয়ে গিয়ে পড়লো কেদারের হাতে। প্রেমে অন্ধ অথচ ভিতু কেদারও পায়ে পায়ে এসে পড়ে আমবাগানের আড়ালে, হয়তো সত্যিই সরস্বতী আসবে ভেবে। সরস্বতীও এলো, কিন্তু যেমনটা কেদার ভেবেছিল তেমন কিছুই ঘটলো না। ভোম্বলদার পরিকল্পনাও গেল ভেস্তে। যদিও তার আর এক চিঠিতে সরস্বতী তখন জেনে গেছে কেদারের আসল পরিচয়। শেষমেশ গল্পের মধুরেন সমাপয়েৎও হয় ওই চিঠি দিয়েই। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় যেটা, এত কিছুর পরেও কোথাও কোনও তিক্ততা আসে না ভোম্বলের সঙ্গে অন্যদের। পাড়ার দাদা একটু মস্করা করেছে আবার নিজের ভুল বুঝে সবটা স্বীকার করে মিটিয়েও নিয়েছে, এ যেন হবারই ছিল। সব পাড়াতেই সে যুগে এমন একটি সবজান্তা গোছের দাদা থাকতো। পাড়ার ফাংশনের লাইট ধরা থেকে শুরু করে, দুষ্টু ছেলেপুলেদের ধমকে দেওয়া বা যে কোনও বাড়ির বিপদে আপদে তাদের পাশে থাকা ছিল এই দাদাদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। তাই অমন গোলমাল করার পরেও কিছুতেই তাকে বাঙলা ছবির নিয়ম মেনে ভিলেন বলা যায় না, বরং মদন বলাই শ্রেয়। কারণ ভোম্বলদা এত কাণ্ড না করলে হয়তো কেদার বা সরস্বতী কারোর পক্ষেই এত দূর ভেবে ফেলাও সম্ভব ছিল না। এই যে শেষে গিয়ে ভারী মিষ্টিভাবে সবটা মিলে গেল, এবং যা নিয়ে শুরু থেকে এত চাপানউতোর সেই সামান্য পাশ ফেলে কারোর কিছুই এলো গেল না, এটাই বোধহয় ছবির শেষে দর্শককে মুগ্ধতায় বেঁধে ফেলে। ঠিকই বলেছিল বৌদি, স্বয়ং ভগবান যার বুকে অমন একটা মেডেল পরিয়ে দিয়েছেন, অমন একখানা সোনার মতো মন দিয়েছেন, স্কুল কলেজের পরীক্ষার মেডেলে তার কিসের প্রয়োজন?

হয়তো সত্যি সে যুগে সবই এত সুন্দর হতো না, হয়তো সত্যিই সবসময় শেষটা এত মধুর হতো না, হয়তো সত্যি ভালবাসলেই স্বীকৃতি জুটত না সবক্ষেত্রে তবু সবচেয়ে বেশি সত্যি এই ছবির গল্পের সারল্য, সত্যি প্রত্যেক অভিনেতার চরিত্র হয়ে ওঠা, সত্যি কেদারের সহজাত আনকোরাভাব, সত্যি সরস্বতীর আলগা গাম্বীর্য। এই সব সত্যি নিয়েই ৪২ বছর ধরে বাঙালির অন্যতম মনের মতো ছবি হয়ে আছে ‘দাদার কীর্তি’। আর ততটাই কাছের মানুষ হয়ে আছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। যতদিন বাঙালি জীবনে ভালবাসা, দুষ্টুমি, সারল্য, মুগ্ধতা থাকবে ততদিন ‘দাদার কীর্তি’ ও তরুণবাবুকে দর্শক মাথায় করে রাখবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন

দাদার কীর্তি আমার অন্যতম ভালো লাগার চলচ্চিত্র। বাঙালি জীবনের সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের সাক্ষী এই অসামান্য ছবি। স্বাতী, আপনি খুব ভালো আলোচনা করেছেন।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে

দারুণ লিখেছ স্বাতী… বাঃ ???❤

খুব ভালো লাগলো ?♥️